授業料・実績・面倒見で全国No.1の地域貢献を目指します。

都立公立中高一貫校受検

なぜ中高一貫校をめざすのか

中学受験の勉強をする過程で「知識と論理力の習得」「勤勉性と向上心の獲得」をすることができます。

知識を得ることで論理力を育て、他者との競争の中で学習の習慣を身につけ、目標に向かって努力することを学びます。また、中学進学後、中高一貫校で学習することで、アイデンティティの確立に重要な青年期を高校受験のストレスなく過ごせます。

また、先取り学習によって、大学入試問題指導を早期から行うことができるため、大学合格に向けても早いスタートを切ることができます。

― 都立・公立中高一貫校を知ろう! ―

都立・公立中高一貫校の強み

中高一貫教育の強みは、6年間を通し一貫したカリキュラムを組むことで、効率よく授業を進められることにあります。

以前から中高一貫教育を導入している私立校では、受験指導を効率的に行い、大学入試において高い成果を上げてきました。東大合格者数上位校をみても、私立中高一貫校が大半を占めています。

これまでは私立校に行くことでしか受けられなかった中高一貫教育を、経済的負担が少ない公立の学校でも受けられるとの理由から、都立・公立中高一貫校の人気は年々高まっています。

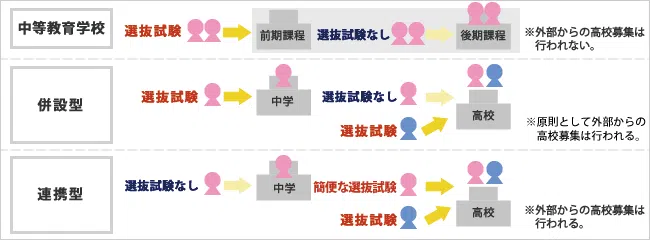

都立・公立中高一貫校の3つの形態

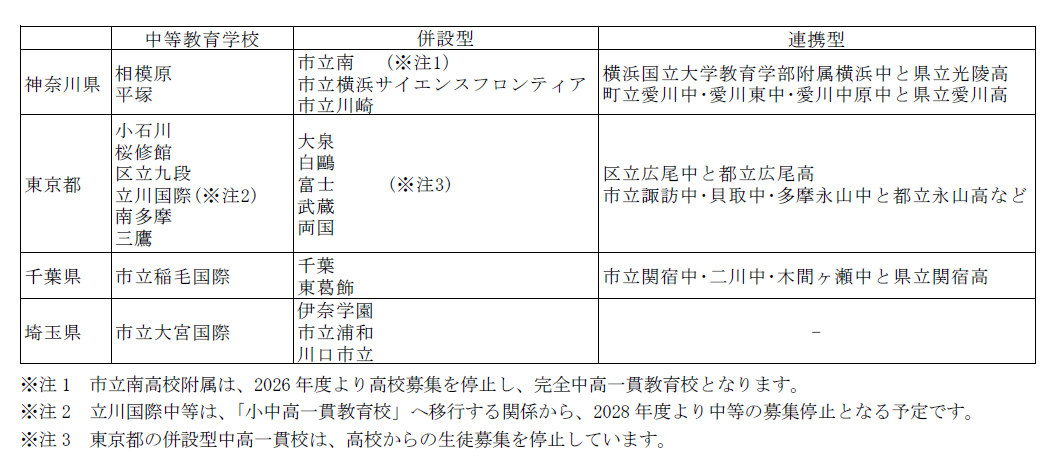

都立・公立中高一貫校の分類(1都3県)

(1) 中等教育学校

中学・高校という分け方をしない6年制の学校。中学にあたる前期課程(3年間)と高校にあたる後期過程(3年間)があり、高校からの入学者の募集は行いません。

(2) 併設型

既存の高等学校に、中学校を併設した学校。中学卒業後は、無試験で併設高校に進学することができます。原則として、高校からの外部募集も行いますので、内部進学生と高校からの入学生が互いに刺激を受けながら高校生活を送ることができる点がメリットです。ただし、東京都の併設型中高一貫校は、高校からの生徒募集を停止しており、2026年度入試からは横浜市立南高等学校附属が高校からの募集を停止し、完全中高一貫教育校に移行します。

(3) 連携型

異なる自治体が設置する公立中学校と公立高等学校が教育の一貫性に配慮して連携しあい、中高一貫教育を行う学校。中学校入学の際は通学区域内の中学校へ進学するため、試験はありません。高校入学時には、簡便な入学者選抜があります。また、外部からの高校募集も行われます。

都立・公立中高一貫校の魅力

(1)6年間一貫した独自のカリキュラム設定

都立・公立中高一貫校では他の公立校と違い、中学と高校の6年間を通した自由な教育課程の編成が可能です。

そのため各校は学習の流れを考慮したうえで必要に応じ、高校の学習内容を中学校で教えたり、中学校と高校で共通して教えられる単元についてはその単元の内容をより一貫性をもって理解できるように、分かりやすい順に内容を入れ替えて進めたりしています。

6年間途絶えることなく、興味のある学習や部活に取り組める点もメリットの一つです。

また、各学校で独自に採択しているカリキュラムも非常に個性的です。英語のリスニングに力を入れる学校や、理数教育に力を入れる学校、様々な分野の研究者などと接する機会を作っている学校など、どれも興味深いものばかりです。

(2)大学進学実績

6年間を通して効率的なカリキュラムを組んでいること、希望進路に合わせた選択科目が充実していることなどから、大学進学実績においても大きな飛躍を見せています。

都立中高一貫校においては、2025年3月に小石川中等教育で16名、桜修館中等教育、大泉高校附属、両国高校附属で8名の東大合格者が出ています。また、神奈川県の公立中高一貫校では、2025年に相模原中等教育が6名、2024年に平塚中等教育と横浜市立サイエンスフロンティアが6名、2023年に横浜市立南高校附属が12名の東大合格者を輩出しています。

(3)キャリア教育の充実

都立・公立中高一貫校では、生徒に将来の進路について見つめる機会を与えようとキャリア教育にも力を入れています。キャリア教育とは、簡単に言えば「勤労観、職業観を育て、社会人として自立していくことができるようにする教育」です。

都立・公立中高一貫校では、近隣の事業所を訪れて職場体験を行ったり、社会で活躍する人々を招待して講義を行うなど、働くことに対する意欲を高める取り組みをしています。

(4)地域との関わり

都立・公立中高一貫校では、地域からの協力を得て独自の課外活動を行なっています。地元の商店街を訪れて仕事を学んだり、福祉施設を訪れてボランティアをしたり、町ぐるみの企画・協力を得やすい土壌も備わっています。

都立・公立中高一貫校が地域との交流に力を入れている背景には、「真のリーダーの育成には、まず自分の地域の人々と関わり、その問題を分かち合うことが重要である」という考えがあります。様々な地域活動を通して社会性や自主性が育つという点も都立・公立中高一貫校の大きな魅力といえます。

(5)学費について

私立中高一貫校に比べ授業料の負担が少ないことは、都立・公立中高一貫校の大きな魅力です。

中学校(前期課程)の3年間は義務教育ですので、一般の公立中学校と同じように入学金や授業料はかかりません。高校(後期課程)の3年間も、就学支援金制度の受給資格を持つご家庭であれば、授業料は実質無料となります。

ただし、授業料以外に、教材費、給食費、修学旅行の積立金などの費用がかかりますので、注意が必要です。

適性検査について

(1)ねらい

国語・算数・理科・社会といった教科ごとの知識・学力を問う試験は行われません。教科を超えて総合的に思考力・判断力・表現力をみる適性検査を行います。出題は、小学校の学習指導要領範囲からとなります。

適性検査では、主に次のような能力・性質をみています。

- 論理的な文章を読み取る力

- 分析する力

- 他人の文章をまとめる力

- 自分の意見をまとめる力

- 問題を解決する力

- 空間を認知する力

- 論理的に考える力

- 好奇心が旺盛で、「なぜ?」を追求する性質

- テキパキと処理する力

- 粘り強さ

- コミュニケーション能力

(2)出題の特色・傾向

社会問題に関する出題

適性検査でよくある出題傾向の一つに、身のまわりの社会問題を取り上げた出題があります。「少子高齢化」「環境問題」「国際化」「福祉」などです。

国際化では国際交流や国際援助、環境問題ではリサイクルやごみ問題、福祉ではバリアフリーやユニバーサルデザインに関する問題が多く出ています。

いずれも、まずはグラフやデータを読んで内容を理解し、次に社会問題についての自分の意見を書くという出題傾向が多く見られます。

算数との融合問題

算数と他の教科との融合問題も頻出です。江戸時代の通貨の単位を円に換算して水の値段を求める問題や、発光ダイオードを使った信号機が従来に比べてどれだけ電気代を節約できるかを計算する問題など、歴史や理科など他の教科の話題から算数の計算問題に移行する形式です。

計算の正確さだけでなく、複数の教科を関連付けて考える力、算数の授業で習った事柄が身の回りの色々な問題を考えるのに役立つのだという発想の柔軟さが必要です。知識の詰め込みだけではなく、学んだ知識を活用して問題解決を図る能力をみています。

企画立案の問題

学級会での話し合いの進め方や修学旅行の計画を立てるなど、考えの違うメンバーをどのようにまとめ、皆が納得できるように企画していくか、受検生なりの案を答えさせる問題です。相手の立場や意見を理解し、問題を解決していこうとする意欲や姿勢をみています。

聞き取り問題

放送で聞き取った内容について自分の意見をまとめるというものです。都立・公立中高一貫校は、相手の話を理解し自分の意見を述べるというコミュニケーション能力を重視していますので、このタイプの問題は今後も増えることが予想されます。

作文問題

作文問題は、ほとんどの学校で出題されます。

最も多い出題形式としては、説明文や物語文を読んでそこから考えたことや学んだことを自分の経験を含めて書くというものです。文章から筆者の考えを読み取る力、筆者の考えをふまえて自分の意見をまとめる力、自分の意見を相手に分かるように書く力が問われています。

調査書について

調査書(報告書)は、小学校の担任の先生に書いてもらいます。早目にお願いしておきましょう。

小5・小6の2年間についての記録を求められるケースが主ですが、小4~小6の3年間を対象とする学校もありますので募集要項等で確認しましょう。

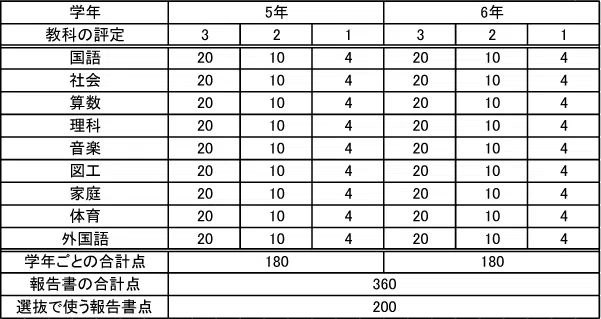

報告書点の算出方法

- ①学校ごとに、国語・社会・算数・理科・音楽・図画工作・家庭・体育・外国語の9科目の各評定(1~3)に配点を定めています。

- ②各評定の配点に基づき、合計点を算出します。

- ③合計点に学校が定めた割合を乗じて、選抜で使う報告書点に換算します。

例:2025年度入試 都立南多摩中等教育学校の報告書の取り扱い

※報告書点の算出方法を非公表とする学校もあります。

2026年度受検に関する日程

神奈川県

| 神奈川県立 (相模原・平塚) | WEB志願手続 2025年12月22日(月)~2026年1月5日(月) 願書提出 2026年1月6日(火)~8日(木)(消印有効) 検査実施日 2026年2月3日(火) 合格発表 2026年2月10日(火) |

|---|---|

| 横浜市立 (南・横浜サイエンスフロンティア) | WEB志願手続き 2025年12月22日(月)~2026年1月5日(月) 願書提出 2026年1月6日(火)~8日(木)(期間内の到着又は期間内の消印有効) 検査実施日 2026年2月3日(火) 合格発表 2026年2月10日(火) |

| 川崎市立 (川崎) | WEB志願手続き 2025年12月22日(月)~2026年1月5日(月) 願書提出 2026年1月6日(火)~8日(木)(期間内の到着又は期間内の消印有効) 検査実施日 2026年2月3日(火) 合格発表 2026年2月10日(火) |

東京都

| 東京都立(一般枠) (桜修館・小石川・立川国際・三鷹・南多摩・ 大泉・白鷗・富士・武蔵・両国) | WEB出願手続 2025年12月18日(木)~2026年1月16日(金)17時 願書提出(指定の郵便局留め必着) 2026年1月9日(金)~16日(金) 検査実施日 2026年2月3日(火) 合格発表 2026年2月9日(月) |

|---|---|

| 千代田区立 (九段) | WEB出願手続 2025年12月18日(木)~2025年1月16日(金) 願書提出 2026年1月9日(金)~16日(金) 検査実施日 2026年2月3日(火) 合格発表 2026年2月9日(月) |

千葉県

| 千葉県立一次検査 (千葉・東葛飾) | 願書の提出期間 2025年11月17日(月)~19日(水) 検査実施日 2025年12月6日(土) 合格発表 2025年12月17日(水) |

|---|---|

| 千葉県立二次検査 (千葉・東葛飾) | 書類の提出期間 2026年1月8日(木)~9日(金) 検査実施日 2026年1月24日(土) 合格発表 2026年1月30日(金) |

| 千葉市立一次検査 (稲毛国際) | 願書の提出期間 2025年11月6日(木)~10日(月) 検査実施日 2025年12月6日(土) 合格発表 2025年12月12日(金) |

| 千葉市立二次検査 (稲毛国際) | 書類の提出期間 2026年1月7日(水)~9日(金) 検査実施日 2026年1月24日(土) 合格発表 2026年1月30日(金) |

埼玉県

| 埼玉県立第一次検査 (伊奈学園) | WEB出願手続 2025年12月5日(金)~2025年12月19日(金) 願書提出 2025年12月24日(水)・25日(木)・26日(金) ※12月24日は郵送による提出 検査実施日 2026年1月10日(土) 選考結果発表 2026年1月15日(木) |

|---|---|

| 埼玉県立第二次検査 (伊奈学園) | 検査実施日 2026年1月17日(土) 合格発表 2026年1月22日(木) |

| さいたま市立 浦和中学校 | 願書受付期間 2026年1月5日(月)(配達日指定) 第一次選抜検査実施日 2026年1月10日(土) 第一次選抜発表 2026年1月15日(木) 第二次選抜検査実施日 2026年1月17日(土) 第二次選抜発表 2026年1月21日(水) |

| さいたま市立 大宮国際中等教育学校 | web出願手続 2025年12月3日(水)~2025年12月26日(金) 願書受付期間 2025年12月25日(木)・26(金) (2026年1月5日(月)配達日指定) 第一次選抜検査実施日 2026年1月11日(日) 第一次選抜発表 2026年1月15日(木) 第二次選抜検査実施日 2026年1月17日(土) 第二次選抜発表 2026年1月21日(水) |

| 川口市立 | web出願手続 2025年12月1日(月)~2025年12月12日(金) 願書受付期間 2025年12月17日(水)~12月23日(火)(川口市教育委員会に提出) 第一次選抜検査実施日 2026年1月11日(日) 第一次選抜発表 2026年1月15日(木) 第二次選抜検査実施日 2026年1月17日(土) 第二次選抜発表 2026年1月22日(木) |

どのような対策をすればよいか

適性検査の対策は、算数で特殊算をたくさん解くというようなパターン学習だけでは通用しません。 日頃から、身の回りのことに興味・関心を持ち、自分で考えたり、考えたことを相手に分かるように表現するなど総合的な能力を養っておく必要があります。

基礎学力をしっかりと身に付ける

適性検査では、小学校の指導要領範囲を超えない知識をもとに出題されます。したがって、まずは教科書で扱っている基本的な事項の習得が不可欠です。

基本的な事項が身に付いたら、「なぜそうなるのか」「普段の生活の中で、それがどのように関わっているのか」などを考えながら身のまわりを見るようにしておくと知識を応用して考える力につながります。

読書の機会を増やす

適性検査の作文問題では、時間内に文章を読み自分の考えをまとめて書くことから、読解力が欠かせません。読解力を養うには、受検勉強と構えることなく、普段から本を読む習慣をつけることが大切です。普段から読むことに慣れていると自然と速く正確に読めるようになり、制限時間がある受検には大変有利になります。

また、よい文章に多く触れることで語彙が増え、文章の構成もつかめてきますので、作文を書くときの表現力も高まります。読む習慣がついてきたら、それを読んでどう考えたか、自分ならどうするか、筆者の意見に賛成か・反対かなど親子で話し合ってみると自分の考えを他人に分かりやすく伝える力が身についてくるでしょう。

自分から学ぶ姿勢を育てる

都立・公立中高一貫校は、知識の量よりも、能動的に学ぶという学びの姿勢を重視しています。このような姿勢を身に付けさせるためには、お子様が疑問に思ったことについてすぐに答えを与えてしまわず、自分で調べる習慣をつけることが大切です。

動物園で見た動物について図鑑で調べたり、遠足で行く場所を地図で見るなど、自分で調べていくうちに思考力や問題解決能力がさらに伸びていきます。

好奇心を高める

適性検査では、教科の内容だけでなく、環境問題や社会問題など幅広い分野から自分の考えを述べる問題が出題されます。

また、作文問題では自分の経験を例に挙げて書きなさいという設問が少なくありません。このような問題に対応するには、日頃から様々なことに興味を持ち、様々な経験をしておく必要があります。

自分で計画を立てさせる

企画立案の問題に対応するには、お子様に家族旅行の計画を立ててもらうなど、ご家庭でも皆の意見を聞いて物事を取り決める練習をするのが効果的です。

計画が立ったら、どのように考えてそのように決めたのか、別の考え方ではどのような計画が立てられるかなどお子様と話し合ってみると、一つの問題に対して色々な考え方や解決法があることが分かり、更に視野が広まります。

日記をつける

作文問題では、制限時間内に400字から600字程度の文章で自分の考えを論理的に書く必要があります。普段から本を読んだりニュースを見て考えたことをその理由もあわせてまとめる練習をしておくことが必要です。

そこで、日記をつけることをお勧めします。学校であったことや好きなスポーツについてなど最初は身近な題材で構いません。ただし、理由や考えの根拠などは相手にも伝わるようにはっきりと書いていく必要があります。

例えば、単純に「好きなスポーツは野球です。」だけではなく、なぜ野球が好きなのか、野球を好きになったきっかけは何かなど、野球の魅力が読み手に伝わるように書く練習をしていきましょう。

ニュースや身のまわりの出来事に関心を持つ

適性検査では社会問題に関する問題が多く出題されるので、普段からニュースを見たり、新聞を読むなど、世の中の動きや問題に敏感になっておくことが大切です。

お子様から自発的に関心を持つことは難しいので、最初は家族でニュースを見ているときに、「最近はゴミが増えて処理に困っているみたいだね。どうしたらいいのかな。」などのように、保護者の方から社会問題について考えている姿勢を見せるのがよいでしょう。

このような話題にお子様が乗ってくるようになったら、親子の会話を通してだけでなく、気になったニュースについて更に詳しく調べて自分の意見をまとめるなど、より高度な学習にも発展させられます。

臨海セミナーで合格を目指そう!

このようにみてくると、適性検査で求められる能力は、「思考力・問題解決能力」「表現力・コミュニケーション能力」といった、まさにこれからの社会に必要な「生きる力」であることが分かります。

受検の結果に関わらず、都立・公立中高一貫校対策で身に付けた思考力、表現力、学びの姿勢などはお子様の将来にとって大きな財産となることは間違いありません。

あなたも臨海セミナーで都立・公立中高一貫校の合格を目指してみませんか!?