授業料・実績・面倒見で全国No.1の地域貢献を目指します。

入試講評と問題解説

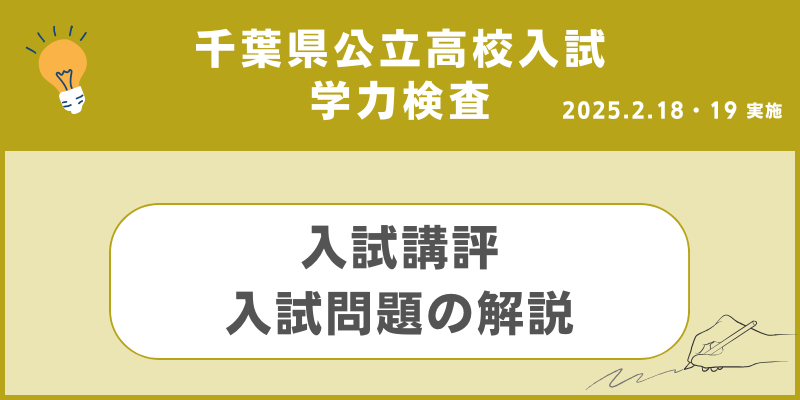

英語

問題の構成は大問9題、小問32題で、昨年度から大きな変更はありませんでした。

大問1~4はリスニング問題。大問1~3は、英語の放送を聞き、正しい応答文や内容について符号で答える問題です。難度の高い内容ではありませんが、大問4のように放送の内容を元にメモを完成させていく問題では、事前に空欄の前後を見て何に注意して聞き取ればよいか把握しておくとよいでしょう。

大問5は語形変化・語順整序の問題。仮定法や現在完了といった多くの教科書では中学3年生で学習する文法事項が問われた一方で、指示代名詞の複数形や不定詞といった中2までに学習する単元も出題されています。特に語順整序では英文の構造を正しく理解するだけでなく、対話文からどういった文を作るかを考えながら語群を見るとすばやく正確に解くことができます。

大問6は条件英作文問題。異なる2つの場面で2コマずつという形式で、それぞれ場面にあった文を完成させるという問題です。よくある場面を想定した問題なので難度は高くなさそうですが、「10語程度で2文以内」という条件にあてはまるように書かなければならないという難しさがありました。また、それぞれ会話の流れに合うように書かなければならない点にも注意が必要です。

大問7・8は読解問題。大問7は、資料をもとに答える問題や本文の内容に関する対話文に適する語を入れる問題などが出題されました。大問8は、挫折の経験とそこから学んだ「生きがい」の大切さについてのスピーチを読んで答える問題でした。昨年度はスピーチを聞いた後の話し合いの場面を見て答える問題が多かったですが、今年度はその場面が1つの設問として出題されました。大問8は下部に詳細の解説も載せています。

大問9は対話文中の空欄に当てはまる文を答える問題。インタビュー形式の対話文で、何について話しているかといった会話の流れはとらえやすい文章でした。下部に詳細の解説も載せています。

問題解説

[中2内容] 大問8(2) 文章を読んで解答する問題

本文中の空欄にあてはまらない語を選ぶ問題です。本文では「他の人に彼らの『生きがい』について聞く」のにどんなことをたずねるかということが例示されている場面です。前の文に「What is your purpose in life?(人生におけるあなたの目的は何ですか。)」や「What do you love to do?(あなたは何をすることが好きですか。)」とあるので、これらの文と同じような意味の文を置く必要があります。選択肢ア「あなたは何をするのが得意ですか。」、選択肢イ「あなたは何をすることを楽しみますか。」、選択肢エ「あなたは他の人のために何をすることができますか。」という意味で、日本語の意味から考えられる「生きがい」とも合いそうです。選択肢ウは「社会があなたのために何をすることができますか。」という意味で、この選択肢だけが「自分が何をするか」という意味でないことがわかります。

[中2内容] 大問8(4) 文章を読んで解答する問題

本文の内容に合うように英文を完成させる問題です。空欄を含む一文は「サトミは世界中で『生きがい』という日本の言葉が使われているのは( )だからだと考えました。」という内容です。本文の最終段落の2行目以降にHowever, in my opinion, the word has more meanings and it is difficult to explain in other words. So the Japanese word ikigai is used in other languages, too.「しかし、私の意見では、その言葉はより多くの意味をを持っており、他の言葉で説明することが難しいです。だから、生きがいという日本語は他の言語でも使われているのです。」という内容があることから、選択肢エthe word is difficult to translate「その言葉は翻訳をすることが難しい」が正解です。

[中2内容] 大問9(2) 対話の空欄に当てはまる文を選ぶ問題

Namiが海外から来た料理人のJohnに日本で店を開いた経緯や今後の展望についてたずねているという場面です。前後の内容や文脈を把握して解く問題です。

空欄の後は「?」で終わっており、後にJohnの応答がくるとわかります。直後には~I had to learn many things, so it took a long time.「~私は多くのことを学ぶ必要があったので、長い時間がかかりました。」とあるため、選択肢イit took more than ten years to become a chef「料理人になるために10年以上の時間がかかった」が正解です。Johnの2回目の発言から空欄(2)の前までで、「15年前に交換留学生として日本に来た」「交換留学プログラムの最初の1年の後、大学を離れて日本の調理学校に入った」という内容や、「自分のレストランを開いたのは2年前」という内容から、最初に日本に来てから自分の店を開くまでの約12年間学ぶ必要があったという内容と合います。また、空欄の後のJohnの発言では「調理学校卒業後にレストランで働き、多くを学んだ」「日本語と日本の文化についても学ぶ必要があった」とあるので、選択肢ウyou had to study Japanese culture「日本の文化について学ばなければならなかった」は、Namiが聞きたかったことではないとわかります。

出題一覧表

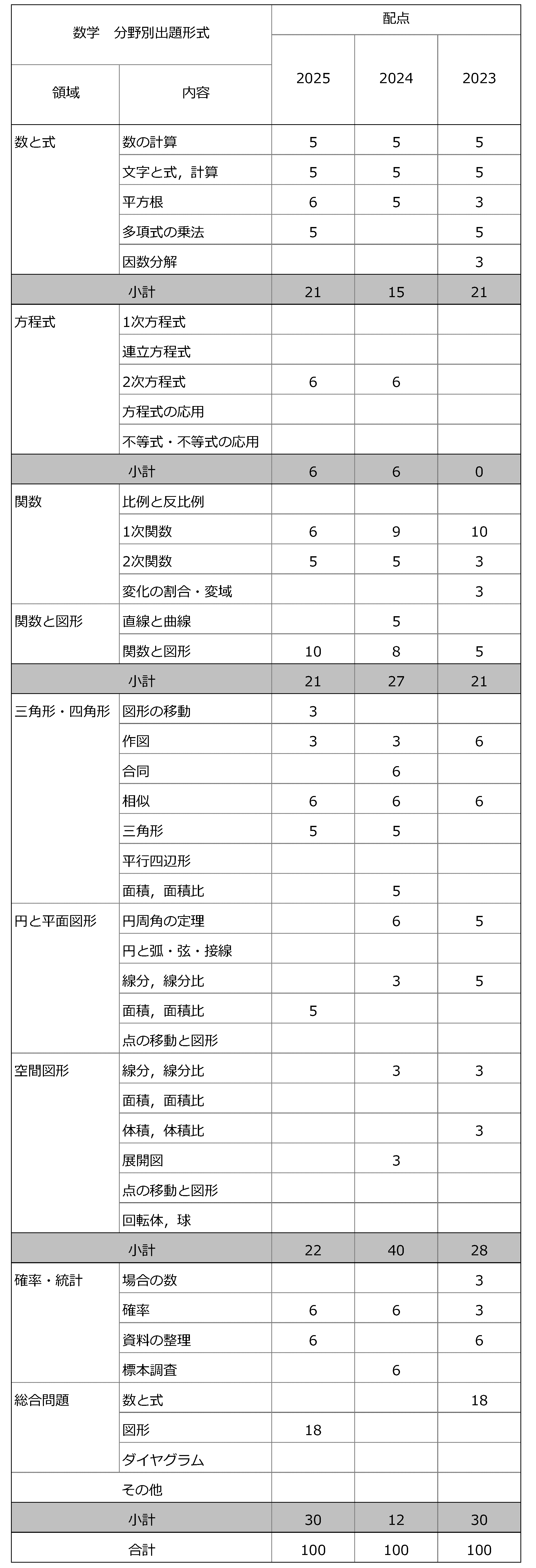

数学

大問の構成は昨年と同じ4題で、配点も大問1~4それぞれ51点、15点、16点、18点と昨年同様。また、マークシート式が導入されて2年目の入試です。

大問1は小問集合で式と計算、2次方程式、平方根、四分位範囲、確率、1次関数、作図といった内容が出題されました。比較的解きやすい問題が多く、特に作図は過去の傾向より難度は低い問題でしたが、確率と空間図形の融合問題が出題されました。

大問2は放物線と平行四辺形を利用した問題。(1)(2)は必ず得点したい基礎的な内容です。(3)は双曲線が加わり、面積から座標を求める必要がありました。

大問3は半円と三角形の相似についての問題でした。(1)は円周上の2点と中心を頂点とする三角形が二等辺三角形になることを説明した文の穴埋めで、例年同様あとの設問を解く手がかりでもあります。(2)は相似な図形の証明で、頻出パターンの問題でした。(3)は相似な図形の組み合わせを利用して、三角形の面積を求める問題でした。

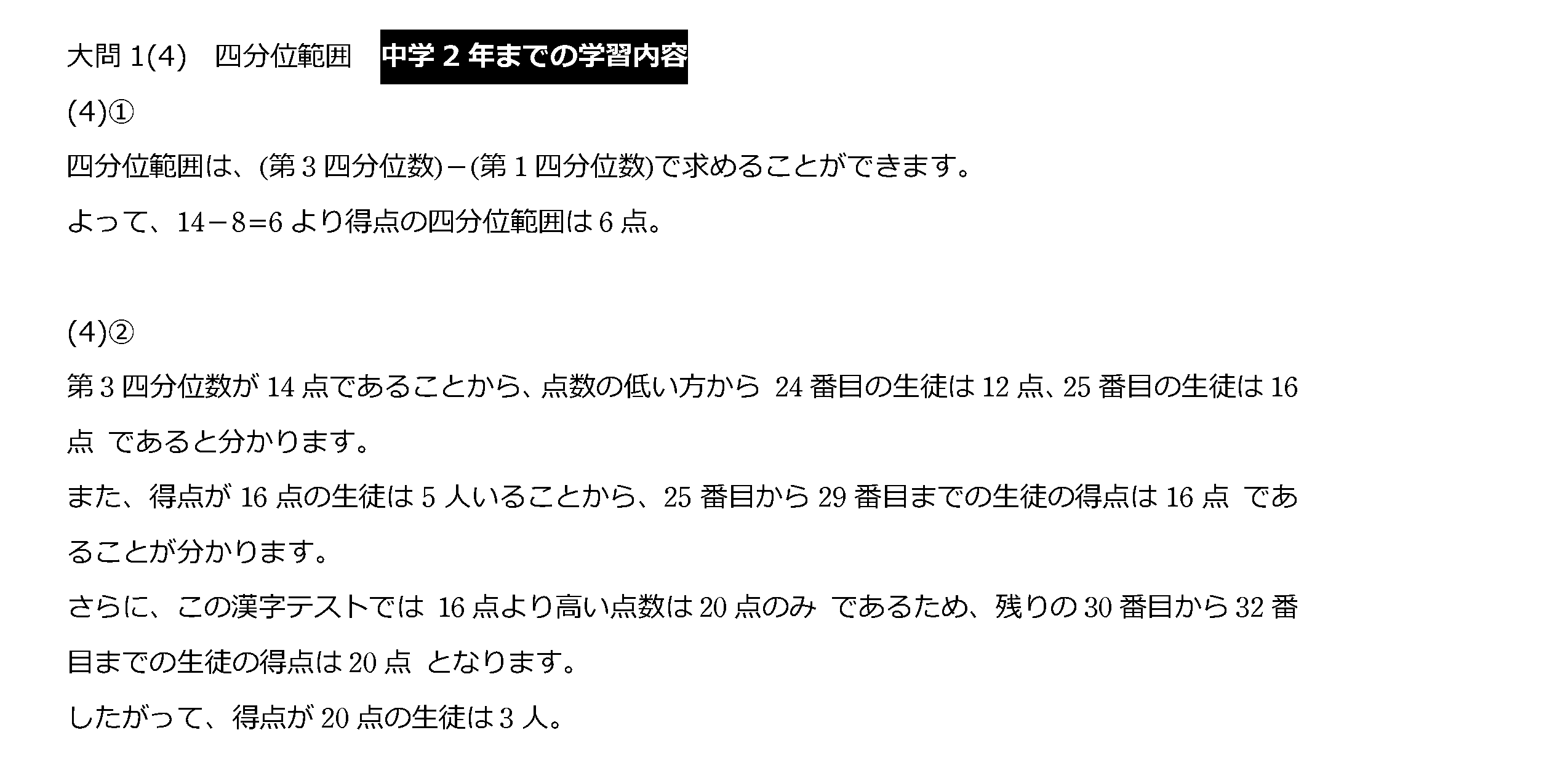

大問4は回転するおうぎ形や円錐について、会話文を埋めながら解き進める問題で、円錐が平面上を1周する間に、何回転するのかに注目する必要がありました。

問題解説

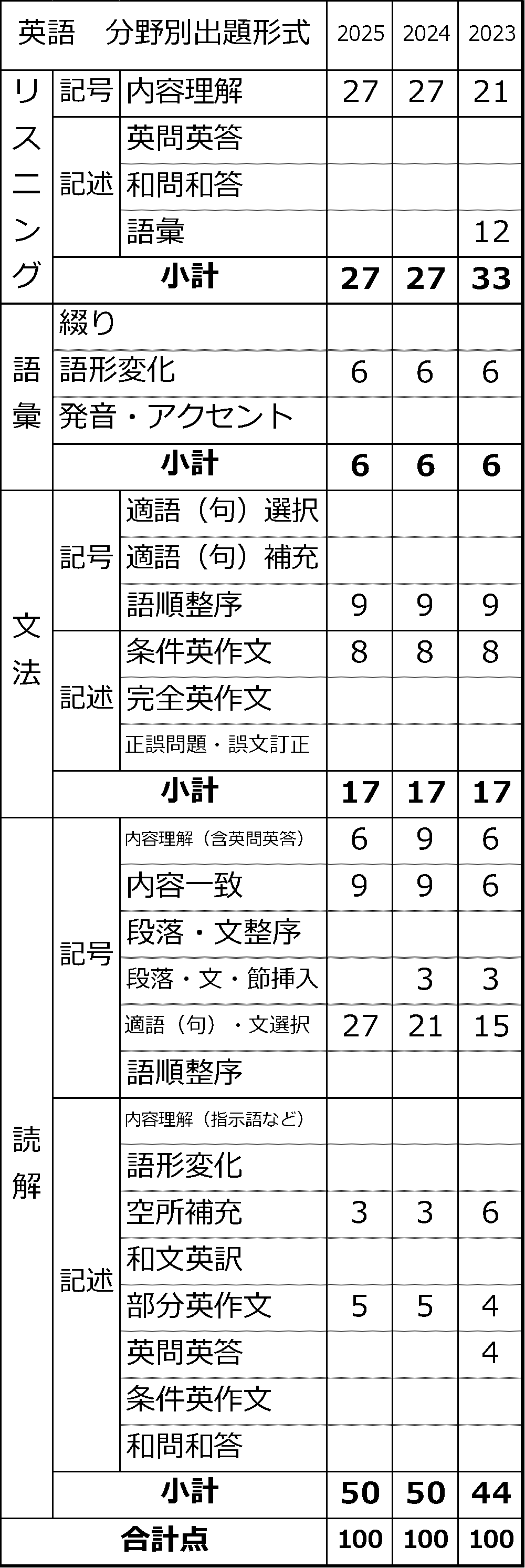

[中2内容] 大問1(4) 四分位範囲

[中1内容] 大問4 おうぎ形と円錐

出題一覧表

国語

大問は7題、小問は33題の構成でした。漢字や仮名遣いの問題を含めた記述問題の配点は約40点でした。昨年度に続き、本文に加えて別の文章や対話文をふまえて答える問題も出題されましたが、大問五の小説文では出題されませんでした。

大問一は聞き取り問題です。会話の中で自分の意図を相手にうまく伝えられなかった体験を通して、他者に正確に伝える際に注意することを問う問題でした。

大問二、大問三は漢字で、書きは小学校、読みは中学校までの学習範囲からの出題でした。漢字の書きでは今年度も四字熟語に関する問題が1問出題されました。

大問四は論説文です。サイエンスとアートの相違点・共通点についての文章でした。(2)はサイエンスとアートにおける「わたし」の扱いの違いを選択肢から選ぶ完答問題でした。(6)(b)は、本文とは別の引用文を読み、本文と照らし合わせて設問中の空欄にあてはまる言葉を書く問題でした。以下の解説も参照してください。

大問五は小説文です。心情を問うものが中心でした。(3)は心情、発言の意図を問うものですが、本文では傍線部の発言の意図を直接説明されていないため、登場人物の言動など文脈から読み取る必要がありました。

大問六は古文です。文章は例年並みの長さでした。(5)(c)の記述問題は15~20字と、昨年度より字数が少なくなり、文の形も指定されているため、書きやすかったという受験生も多かったかもしれません。

大問七は作文です。『イソップ物語』の寓話をもとにして、最後にどのような終わり方をするか選び、完成させた文章から読み取れることを自分の体験をふまえて説明する問題でした。

問題解説

大問四(2) 論説文

各空欄の手前から、空欄Ⅰはサイエンスについて、空欄Ⅱはアートについて、それぞれ「わたし」の存在が本文でどのように説明されているかを読み取ります。

まず空欄Ⅰについては、傍線部が含まれる段落で、「サイエンスの論文では(中略)だれが考えてもそう解釈できる無理のない論理」と説明されています。ウの選択肢は「無理のない表現で解釈できる」と同じような言葉が使われていますが、本文は「解釈することに無理がない」という文脈であるため、「表現に無理がない」という内容のウは誤りです。「だれが考えても」という点、あるいは一つ前の第2段落で「条件をそろえれば毎回同じ結果になることが」サイエンスでは求められているということから、「一般化することができる」というイが正答です。

空欄Ⅱについては、アートにおいてどのような「わたし」が求められているのかを読み取ります。同様に傍線部が含まれる段落を確認すると、「ほかのだれもが気づかなかった『わたし』の『思う』や『感じる』を切り出して表現する」ことがアートだと述べられています。これと一致するオが正答です。

大問四(6)(a) 論説文

空欄Ⅰはアートにおける「!」には何がないのかを読み取る問題です。筆者が述べる「!」は第8段落で述べられているように「いいなあ」や「どきどき」のような感情です。アートと感情については(2)で考えたように第3段落で説明されており、「わたし」の感情を表現することが重要で「一つの正解があるわけでは」ありません。これと一致するアが正答です。

大問四(6)(b) 論説文

空欄Ⅱは「アートに向きあうとき」に何ができるかを読み取る問題です。筆者が著した別の文章から、「知った気でいたり、頭でっかちに接していたり」せず、「頭をゆるめ」てアートに向きあうことで、「『!』に出会える」ことがわかります。また第3段落でアートについては、その表現をどのように解釈(「!」)するかもそれぞれの鑑賞者(「わたし」)により異なるものであると述べられています。以上の内容を、指定語と空欄の前後に注意してまとめれば正答できるでしょう。

出題一覧表

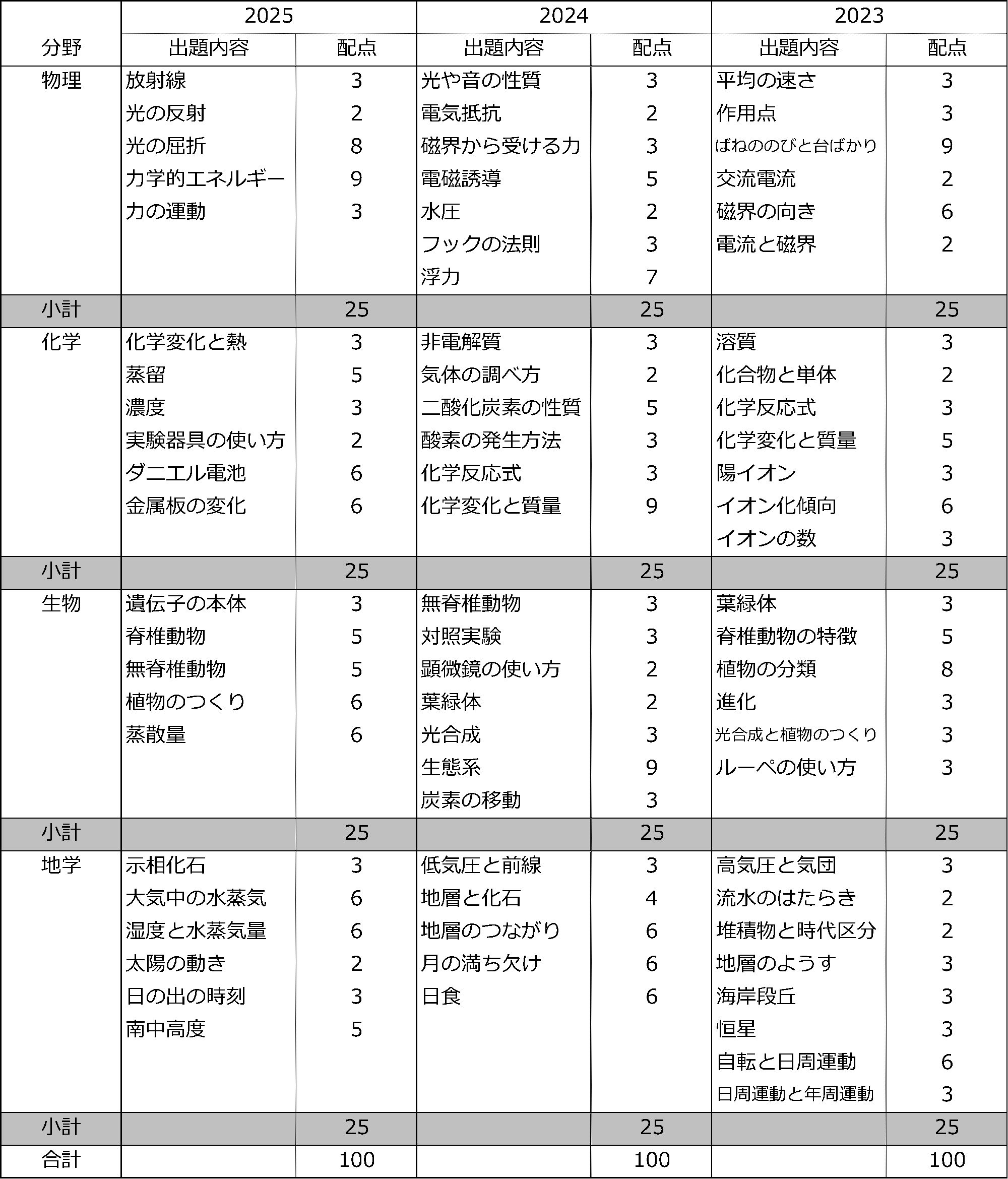

理科

例年通り、大問1が小問集合、大問2~9は物理・化学・生物・地学から各分野2題ずつの出題でした。また、マークシート式が導入されて2年目の入試になります。

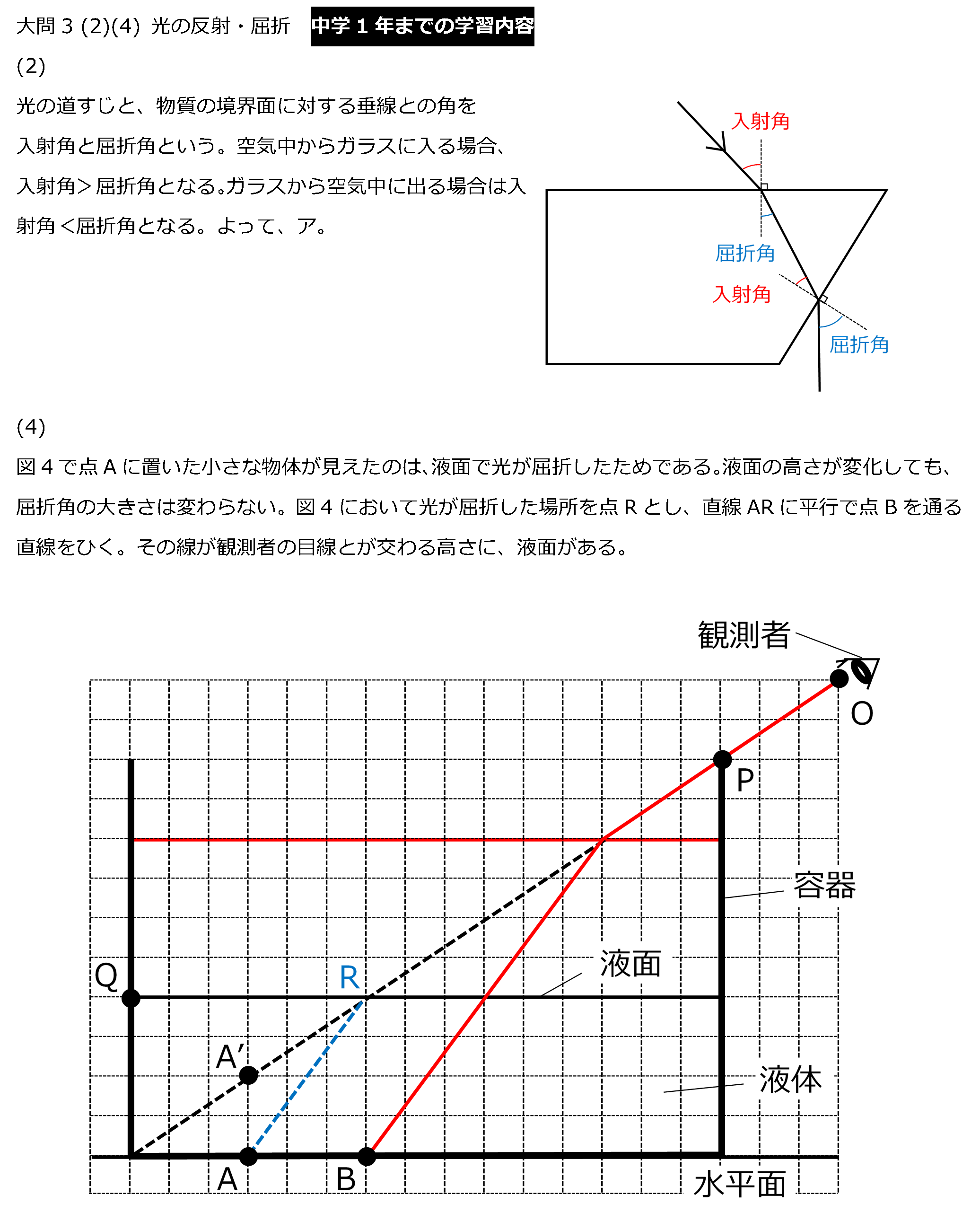

大問3は光の進み方についての問題。(2)は台形のガラスを通り抜ける光の道すじを、屈折角の大きさから選択する問題でした。(4)は液体の水面を、屈折する光の作図から求める問題でした。

大問4は空気中の水蒸気についての問題。問題文から露点と、空気中の水蒸気量を読み取る力、湿度から水蒸気量を計算する力が試されました。

大問7はダニエル電池のしくみについての問題。金属板の変化などの知識だけでなく、実験からイオンへのなりやすさを読み取る必要がありました。

大問8は植物のつくりについての問題。表で与えられた実験結果から葉の表側と裏側からの蒸散量を比べる問題も出題されました。

また、昨年は文で答える問題が2問、図に示して答える問題が2問でしたが、今年は文で答える問題がなくなり、図に示して答える問題が3問出題されました。

計算問題は複雑なものがないが問題数が多いため、短時間で素早く処理していく能力が問われました。

問題解説

[中1内容] 大問3(2)(4) 光の反射・屈折

出題一覧表

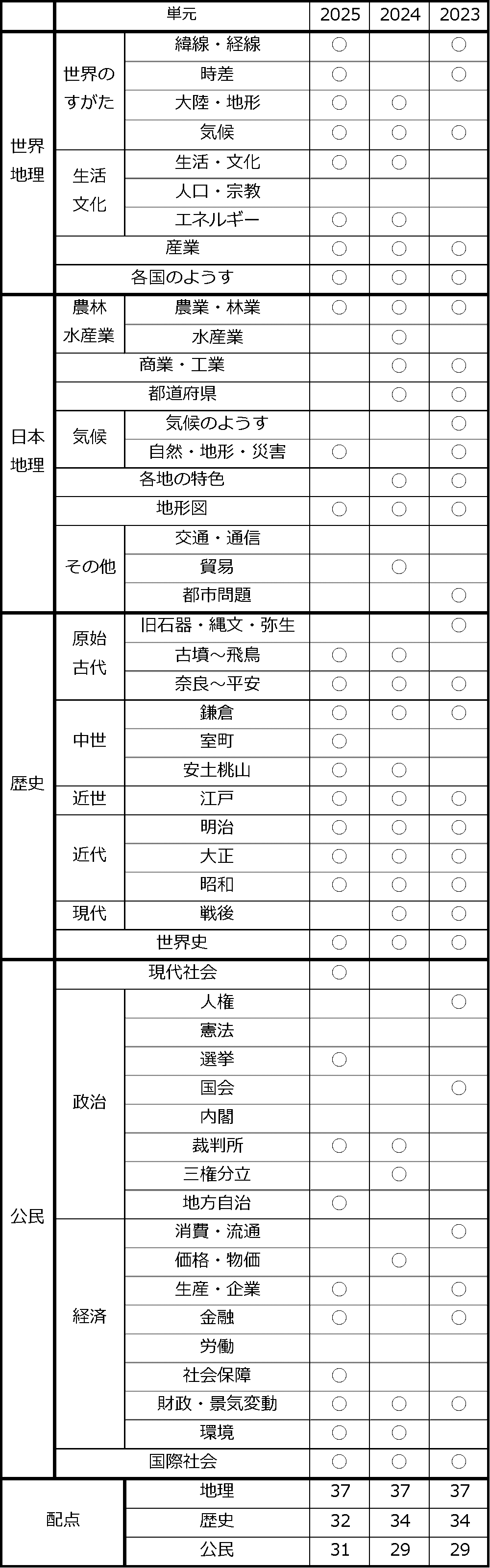

社会

大問数は8つ、設問数は32問と問題構成は昨年度から変わりませんでした。複数の空欄などについて考える必要がある完答問題や、選択肢から正しいものの組み合わせを選ぶ問題などが出題されました。

大問1は各分野の小問集合。(4)は選択肢が平易だったので解答は容易でしたが、生成AIに関する設問というこれまでにない傾向が見られました。

大問2は日本地理の問題。(4)の地形図の読み取りでは、誤っている内容を答える設問が2つ出題されたので、選択肢を一つずつ吟味する必要がありました。

大問3は世界地理の問題。複数の空欄を補充する完答問題が多かったですが、選択肢自体は比較的簡単だったといえます。(4)の雨温図に関する問題は、各地域の気候の特色をつかんでおけば正答できます。

大問4は近世までの歴史の問題。(3)は織田信長の政策について、指定の字数以内で記述する問題でした。空欄前後の言葉のつながりもふまえてまとめる必要がありました。

大問5は近代以降の歴史の問題。(4)は日本とイギリスの産業革命の影響についてまとめた表の、空欄に当てはまる内容をそれぞれ選ぶ問題でした。独自点や共通点、選ばない選択肢などがあり一見複雑に見えますが、選択肢に示された組み合わせを考えると正答を絞り込んでいくことができました。

大問3・5は一部の問題について、下部に詳細の解説も載せています。

大問6は経済分野の問題。(3)は社会保障関係費の国民負担率についてのグラフから、各国の特徴を読み取る問題でした。国民負担が大きい分社会保障が手厚い「大きな政府」と、社会保障は必要最低限ながら国民負担が小さい「小さな政府」の特徴を読み取りましょう。

大問7は政治分野の問題。(2)はそれぞれの裁判所の特徴をまとめた文から地方裁判所を選ぶ問題でした。単なる言葉の暗記だけでなく、暗記した言葉の内容も確認しておきましょう。

大問8は国際社会に関する問題。(2)の発電エネルギー源別割合のグラフは地理でもよく出題されるので、主な国の発電エネルギーの特色を確認しておきましょう。

問題解説

[中1内容] 大問3(4) 世界の都市の気候(雨温図)

雨温図を見てどこの都市かを判断する問題は、雨温図の気温のグラフ、降水量のグラフの順に見ていくとよいでしょう。気温のグラフは、7月~9月にかけて高くなる山型になっているものが北半球の温帯の雨温図です。よって北半球に位置する都市AかCに絞られます。

降水量のグラフから「気温が高くなる夏の時期に降水量が少なくなること」と、メモから「夏の強い日差しを避けるため、窓は小さく、石造りの伝統的な建物」という特徴を読み取り、「地中海性気候」と判断できます。よって都市A(イタリアのローマ)が正解です。

[中2内容] 大問5(4) 日本とイギリスの産業革命の比較

表の各項目に当てはまる選択肢の組み合わせを選ぶ問題です。空欄Ⅰ「日本の産業革命」にて独自性のある点は「富国強兵・殖産興業政策」からBとなり、選択肢エ~カに絞り込めます。続いて空欄Ⅱ「イギリスの産業革命」にて独自性のある点は「綿織物を自国で生産したり、大量生産したりする」からAが入ります。この時点で、正解の候補は選択肢エ・オの2つになります。なお、Eの「社会主義を主張するものが現れた」は、日本でも見られました。代表的な社会主義者として、日露戦争に反対した幸徳秋水などが挙げられます。最後に空欄Ⅲは、Fの「ニューディール政策」に注目します。これは世界恐慌のときに行われたアメリカ合衆国の政策なので、日本にもイギリスにも当てはまりません。よって、C・D・Eが入り、正解はエとなります。

出題一覧表

臨海セミナーで合格を目指そう!

入試で合格をつかむためには、まず調査書の内申点をとれるように中学校の定期テストできっちり点数をとり、宿題や課題などの提出もしっかりとおこなっていき、前向きな姿勢で中学校の授業に取り組む必要があります。臨海セミナーでは常にその重要性について伝えながら学習指導にあたってまいります。 また、通常授業・宿題管理・小テスト管理・進路指導・進路情報提供・入試対策においても、できる限りの応援をさせていただきます。

入試で合格を勝ち取ることができるよう、志望校合格に向けて、懸命に指導にあたらせていただきます。十分な情報と入試に出題される内容を的確におさえた授業、なおかつ生徒のやる気を引き出す授業を展開し、生徒の志望校合格という一つの夢の実現を目指してまいります。

小学生、中学生、高校生それぞれに無料体験がございます。