授業料・実績・面倒見で全国No.1の地域貢献を目指します。

東京都立高校 入試講評と問題解説

このページでは、中2までに学習する内容で解ける問題を中心に解説をしています。これから受験を控える人もぜひご覧ください。

英語

問題の構成は例年どおり大問4題、小問23問の出題です。英文記述の問題は今年度もリスニングの英問英答と英作文の2問が出題されました。

[1]はリスニング問題で、短い対話やスピーチを聞き、その内容に関する質問に答えるものです。選択肢から、どのようなことについて質問されるか、選択肢になっている情報はどこで出てくるかを想定しながら聞くことが求められます。

[2]は資料を伴った短い対話文やEメールを読んで答える問題で、最後に英作文が出題されています。英作文は、自分が趣味として新しく始めたいことについて、条件をもとに3つの英文で書く問題でした。資料を伴う対話文を読んで答える問題については、下部に詳細の解説も載せています。

[3]は対話文読解の問題です。高校の委員会活動をテーマとした対話文でした。下線部が示す内容やその理由について、前後でどのように話されているか理解する必要がありました。

[4]は長文読解の問題です。例年通り、本文の内容に関する問題と、本文の流れに沿って4つの文を並べかえる問題が出題されました。解答の根拠となる箇所を本文全体から探す設問が多いため、時間がかかる傾向があります。各段落の場面を把握しながら読み進めるとよいでしょう。

問題解説

[中2内容] [2]-1 対話文と資料を読んで答える問題

Ryotaと留学生のPaulが、海外へ持っていく手土産に関する調査の結果について話している場面です。(A)を含む一文はWell…, I answered (A).「ええと、私は (A)と答えました。」です。(A)の2行下にBut it is next to the most popular gift in the survey.「しかし、それはこの調査で最も人気がある手土産の次です。」とあり、(A)は2位であることが分かります。資料を見ると2位の手土産はSembeiなので、ここで選択肢イとエに絞り込むことができます。(B)ではPaulが調査で答えた手土産を選びます。これより前にはPaulの答えについての記述がないので、空欄の後ろからPaulの答えの理由を探します。空欄の直後のThey are traditional and can be used every day.「それらは伝統的なもので、毎日使われることができます。」、次の行のbecause they are beautiful and will get dry quickly.「それらは美しく、速やかに乾くだろうから」から、(B)はTenuguiが適切です。よって答えはエと判断できます。

なお、(A)は空欄の直後を手がかりに判断することもできます。直後の文はI thought that it would be the most popular gift of all.「私はそれ(=(A))が全ての中で一番人気のある手土産になるだろうと思っていました。」とあり、ここから実際には(A)は1位ではなかったことが読み取れます。設問では、(A)に入る語はChopsticksかSembeiかの二択なので、資料を見て1位と分かるChopsticksは不適切です。

[中2内容] [2]-2 対話文と資料を読んで答える問題

RyotaとPaulが、国際交流イベントでの行動予定について話している場面です。(A)は、後のRyotaの発言でIt sounds interesting to make something, and I would like to try that.「何かを作ることはおもしろそうに聞こえます。私はそれを試してみたいです。」、Paulの発言We can enjoy foods from other countries in that program.「私たちはそのプログラムの中で他の国々の食べ物を楽しむことができます。」からCooking lessonが適切です。ここで選択肢イとエに絞り込むことができます。(B)は、対話文の6~7行目のPaulの発言So, I can stay at the event until two thirty.「だから私はそのイベントに2:30までいることができます。」から、2:30に終わるFashion showと判断できます。よって答えはイとなります。

出題一覧表

数学

問題構成、総設問数、難易度は例年通り。大問1~5の配点はそれぞれ46点、12点、15点、17点、10点。

[1]は計算と方程式、度数分布表、円周角の定理、作図の問題でした。どの問題も頻出パターンなので、経験したことのあるものだったと思われます。

[2]は数の性質を文字式で考える問題。2桁や3桁の自然数の位の数を入れかえる問題で、例もわかりやすく、丁寧に状況を整理すれば取りかかりやすい問題でした。

[3]は関数のグラフと図形の問題。問3は点Pのx座標を文字で置き2つの図形の関係からそのx座標を求める問題でしたが、関数の式や座標を、文字を含んだまま計算する場面が多く、慣れを必要とする問題でした。

[4]は正方形の性質を利用した角度の表現、相似な図形の証明、相似を使用して線分の長さを求める問題でした。

[5]は空間図形。問1は角度、問2は体積を答える問題で、立体の中にできる図形の体積へのアプローチに慣れておく必要のある問題でした。

問題解説

[中3内容] [4]問1 平面図形 小学生でも解ける方法で解説しています

[中3内容] [4]問2② 平面図形

出題一覧表

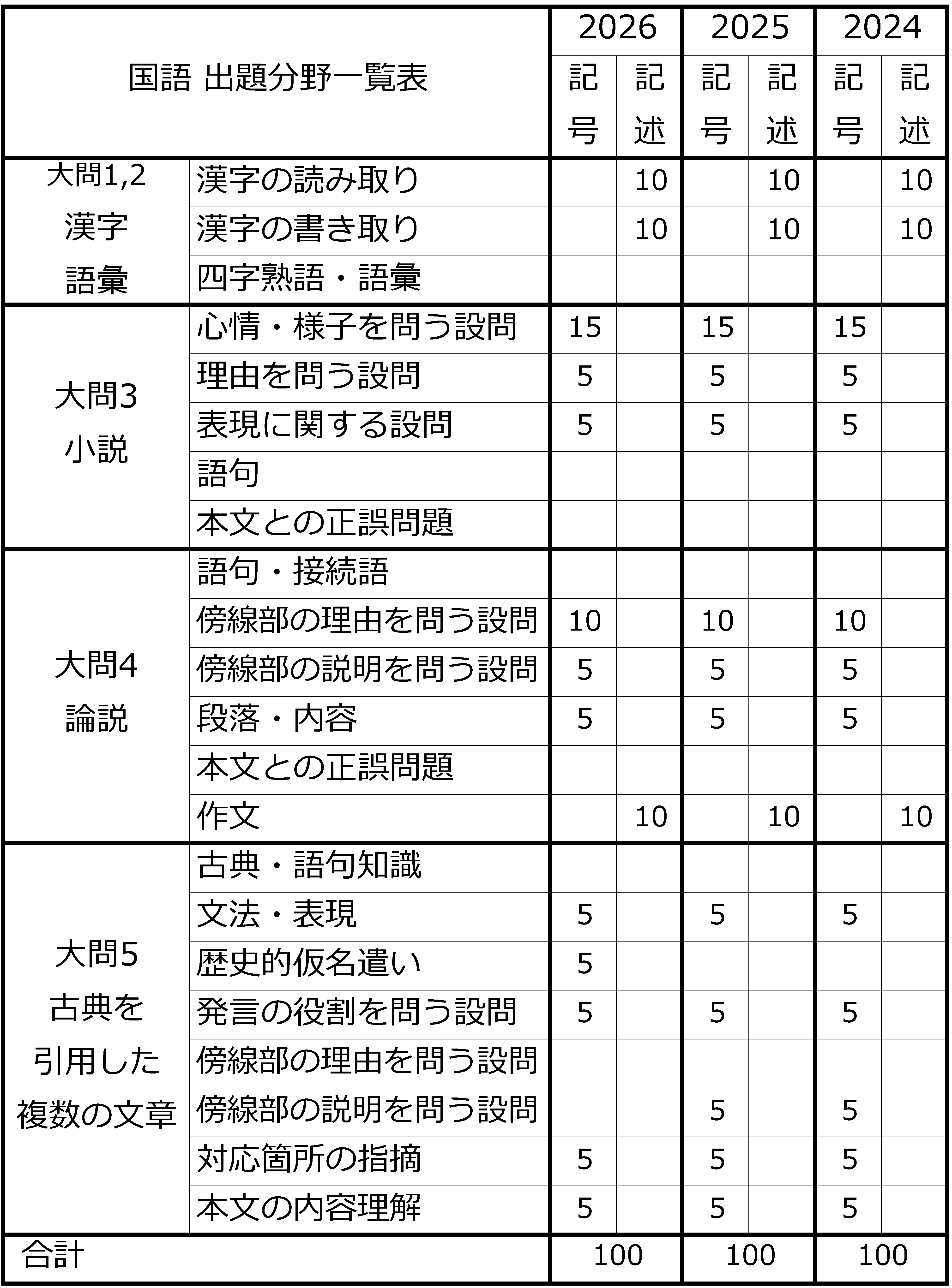

国語

例年と同様、大問5題、小問25題の構成で、記述型の設問は漢字と200字作文のみでした。

[1]・[2]は漢字の読み書きです。書きは小学校、読みは中学校までの学習範囲からの出題でした。

[3]の文学的文章は、主人公が昔、父と一緒に公園で写生をしたときのことを回想している場面の文章でした。例年通り、全て記号選択型の設問で、表現について述べたものを問う問題が1問と、それ以外は登場人物の様子や心情の読み取りに関する出題が中心でした。いずれの問題も傍線部の周辺を丁寧に読めば正答にたどり着けました。

[4]は「対話」にまつわる論理的文章でした。設問構成は例年通りで、傍線中の言葉の説明を問うものや段落どうしの関係を読み取るものが出題されました。傍線の近くに書かれた内容を正確にとらえれば正答を導ける問題が多かったです。以下の解説も参照してください。

問5では、文章内容をふまえ、「対話による創造」というテーマで体験や見聞を含めて自分の意見を書く200字の作文が出題されました。

[5]は古典を引用した複数の文章を読む問題で、雅楽や能における「序・破・急」についての対談と文章でした。今年度は二つの現代文と、古文に対応する現代語訳からの出題でした。都立入試では頻出の、発言の役割を問うものや、古文中の語に相当する現代語訳の言葉を問うものも出題されました。文法の問題は5年連続での出題、歴史的仮名遣いの問題は2023年度入試以来の出題でした。

問題解説

[4]問3 説明的文章

段落の役割を答える問題です。第十三段落について問われていますが、いずれの選択肢も第十二段落に言及しているため、この二つの段落の関係性に注目しましょう。

第十二段落ではわれわれが「対話」に「生かされて」おり、また「対話」は「自分自身のことすら知らない存在であると自覚させてくれる契機」であり、「なにかの役に立て」るものではないと書かれています。

第十三段落ではソクラテスが「知らない」という姿勢から対話を始めていた例が示され、やはり「対話」が「私たちを生かしてくれている」と筆者は主張しています。

二つの段落では同様の内容が示され、第十三段落でさらに筆者が論を展開しているためアが正答です。

イは「対照的な具体例」とありますが、ソクラテスの具体例は「知らない」という前提で対話を行うものですので誤りです。

ウは「対話によって得られるもの」とありますが、第十二段落で「対話」とは「役に立て」るものや、「利益や成果を得」られるものではないとされているため誤りです。

エは「対話を行う上での問題点」とありますが、そのような内容は第十三段落にありませんので誤りです。

[4]問4 説明的文章

傍線部について説明する問題です。「思い込みを壊して私たちを無にする」という比喩表現を理解する必要がありますので、まずは傍線部が含まれる段落の内容を確認しましょう。

ここでの「思い込み」は第十五段落の一文目に書かれているように「主題についてある程度は分かっていると思っていた」という「思い込み」であり、「無にする」というのはこの「思い込み」を「破壊」するということです。

この内容と合致するエが正答です。

アは「『分からない』と思っていたこと」が「自分たちの能力の不足による」ものとは書かれていませんので誤りです。

イは「普遍的な知識」という内容は書かれていないため誤りです。

ウは「私たちがそれぞれ自立した個人であると気付かせる」とあり、傍線部が含まれる段落の次の段落にも「自立した個人」という表現はありますが、これは「自立した個人の間」で「対話」が成立するという前提を示したものですので誤りです。

出題一覧表

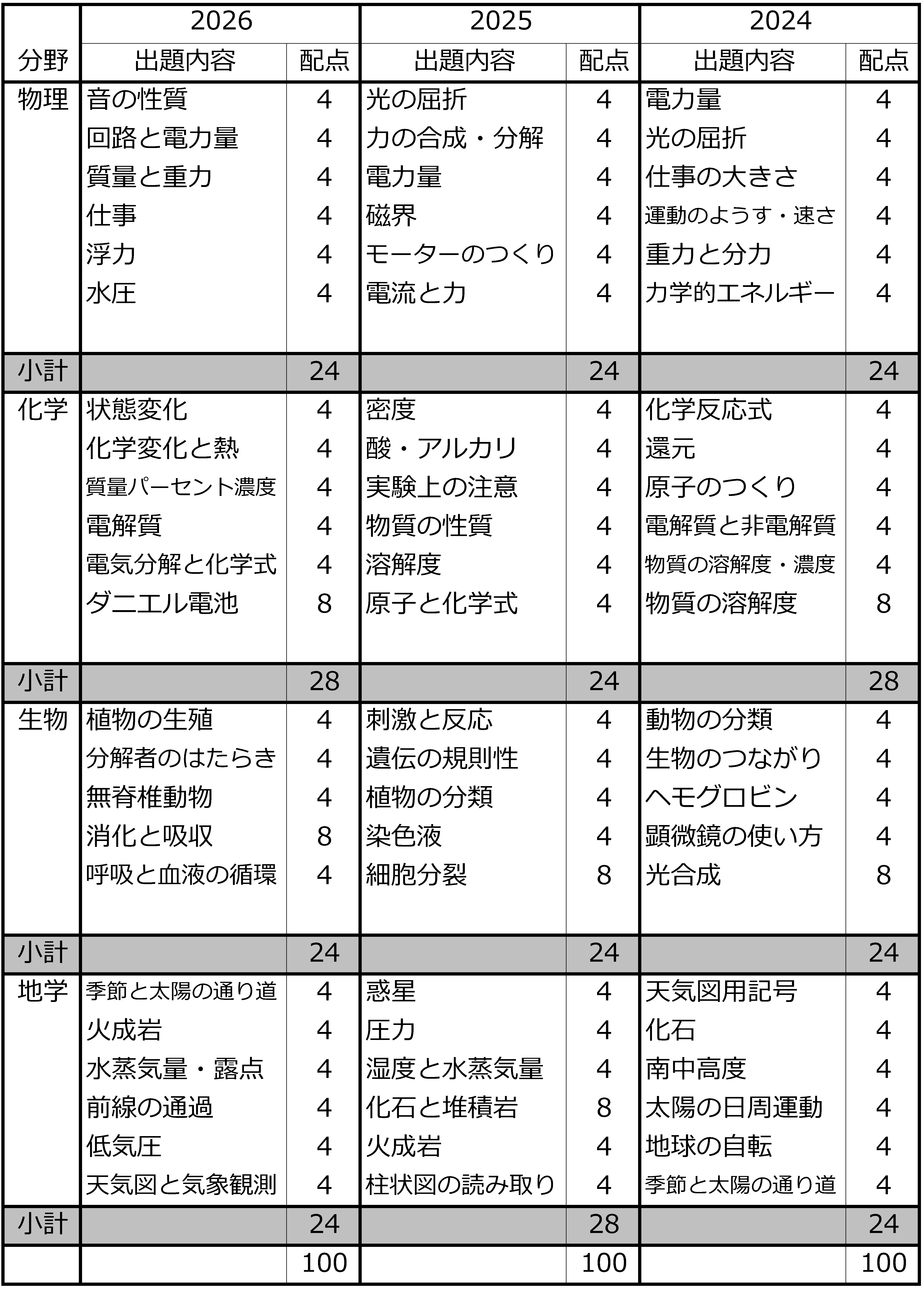

理科

出題形式・出題数はほぼ例年通りで、全小問数は25で1題4点でした。問題文を何度も読み直して必要以上に時間を使うことがないように、必要な情報を覚え、まとめる要領の良さが必要です。

[1]の小問集合は、生殖、状態変化、音、吸熱反応、太陽の運動、分解者についての問題でした。

[2]は、例年通りレポート形式でテーマは生物の飼育に関してのものでした。水溶液、火成岩、オームの法則と電力、動物の分類が問われました。

[3]は、2年生の地学分野に関する内容が幅広く問われ、湿度、気圧、前線について満遍なく理解できているかを確認する内容でした。

[4]は、ヒトの体内について調べた実験の問題で、消化や循環に関する知識が問われました。

[5]は、電気分解と電池をテーマにした問題で、電気分解のときのイオンの動きについて考える問題と、ダニエル電池のときのイオンの動きについて考える問題が出題されました。

[6]は、フックの法則、仕事、浮力、水圧に関する問題でした。実験と結果をしっかりと読み込み、計算をすることで、正解を導くことができたでしょう。

問題解説

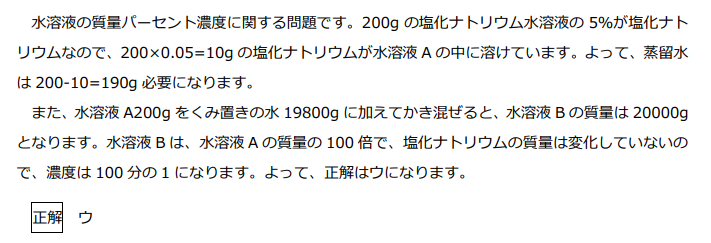

[中1内容] [2]問1 水溶液

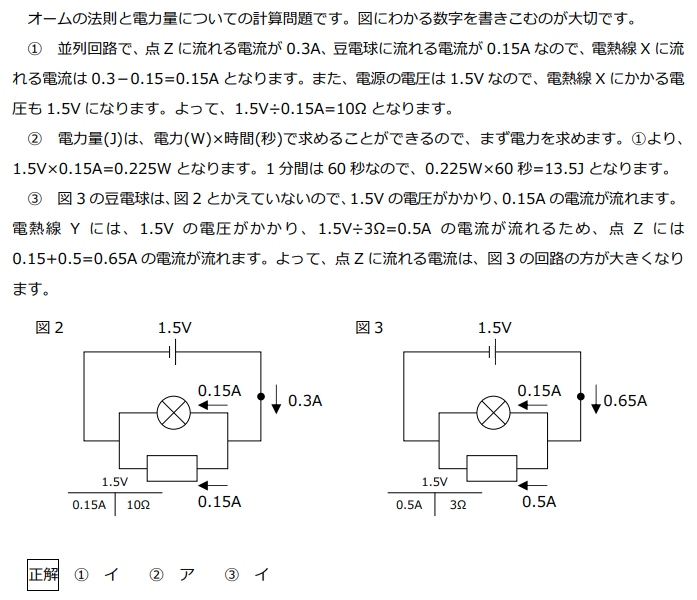

[中2内容] [2]問3 オームの法則と電力

出題一覧表

社会

問題構成は大問6題、総小問数20題、全問題の配点が5点と、昨年度から変更はありませんでした。

[1]は各分野の小問集合。問1は複数の地形図を写真や文章と照らし合わせて、正しい地形図を選ぶ問題でした。

[2]は世界地理。問1・問2では地域ごとの自然環境・食文化の知識が求められました。世界の気候帯と雨温図に関する問題は頻出であるため、各気候帯の特徴や分布をおさえておくとよいでしょう。[2]については、下部に詳細の解説も載せています。

[3]は日本地理。問1は各県の自然環境や産業の特徴をつかんでいると、容易に解答できたでしょう。

[4]は歴史分野。並べ替えや年表中の指定された期間のできごとを選ぶ問題が多く、用語そのものだけでなく、時代や年号まで覚えている必要がありました。

[5]は公民。問4は、ノンステップバスの車両数の変化について、与えられた資料を活用して、法律の施行による変化を記述する問題でした。

[6]は総合問題。問1は世界各国の港の様子や歴史的な主な出来事に関する文章と、地図中の国との組み合わせを答える設問でした。各地点が航路として結ばれているので目新しさを感じるものの、問われている内容は各時代にまつわる知識であったため、基本的な知識を身につけておくことが大切です。

問題解説

[中1内容] [2] 問1 世界地理

略地図中のA~Dから、Ⅰの文章で述べられている国の都市とその雨温図を答える問題です。

Ⅰの文章「二つの大陸に挟まれた・・・海に面し」、「冬に比べて夏に乾燥する気候」から、地中海性気候の国であることがわかるので、略地図中の場所はC(ギリシャ)となります。雨温図は北半球かつ夏の降水量が少ない、イが正解となります。ウの雨温図は気温のグラフの形から南半球だとわかるのでA(ニュージーランド)、アは気温が高く降水量が少ないのでB(オマーン)、エは4つの中で一番気温が低いので北半球の高緯度に位置するD(ノルウェー)と判断できます。

[中1内容] [2] 問3 世界地理

略地図中W~Zの国について、人口などの統計資料と説明文を組み合わせて答える問題です。

まずは、国についての説明文を読み、必要な情報をチェックしていきましょう。1行目「石油資源に依存する経済」から、石油の産出国であることがわかります。また、6行目「時差が8時間ある日本とは・・・」とあるので、本初子午線より少し東側に位置する国となり、Z(ナイジェリア)であることがわかります。このとき、本初子午線が通るイギリスのロンドンと日本の時差が9時間だということを覚えておくとスムーズに解答できます。

そして、表の統計資料を説明文と照らし合わせて確認します。説明文4行目以降の、「国民総所得は横ばい」、「日系現地法人数が約2倍」という情報から、表のアが正解となります。統計資料を使った正誤判断は、時間のかかりそうな計算は後回しにし、判断しやすい部分から考えると、全体の時間短縮になります。

複数の資料を組み合わせる問題では、必ずしもすべての情報について考えなくてよいことが多いです。そのため、まずその問題で問われていることを確認し、そのために必要な情報を探していきましょう。

出題一覧表

臨海セミナーで合格を目指そう!

入試で合格をつかむためには、まず調査書の内申点をとれるように中学校の定期テストできっちり点数をとり、宿題や課題などの提出もしっかりとおこなっていき、前向きな姿勢で中学校の授業に取り組む必要があります。臨海セミナーでは常にその重要性について伝えながら学習指導にあたってまいります。 また、通常授業・宿題管理・小テスト管理・進路指導・進路情報提供・入試対策においても、できる限りの応援をさせていただきます。

入試で合格を勝ち取ることができるよう、志望校合格に向けて、懸命に指導にあたらせていただきます。十分な情報と入試に出題される内容を的確におさえた授業、なおかつ生徒のやる気を引き出す授業を展開し、生徒の志望校合格という一つの夢の実現を目指してまいります。

小学生、中学生、高校生それぞれに無料体験がございます。