授業料・実績・面倒見で全国No.1の地域貢献を目指します。

神奈川県公立高校 入試講評と問題解説

※このページでは、検定教科書のうち、多くの教科書で中2までに学習する内容で解説をしております。

以下の神奈川県教育委員会のページなどにアップされている問題を手元に用意しながらご覧ください。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/nyusen/gakuryokukensa/r8.html

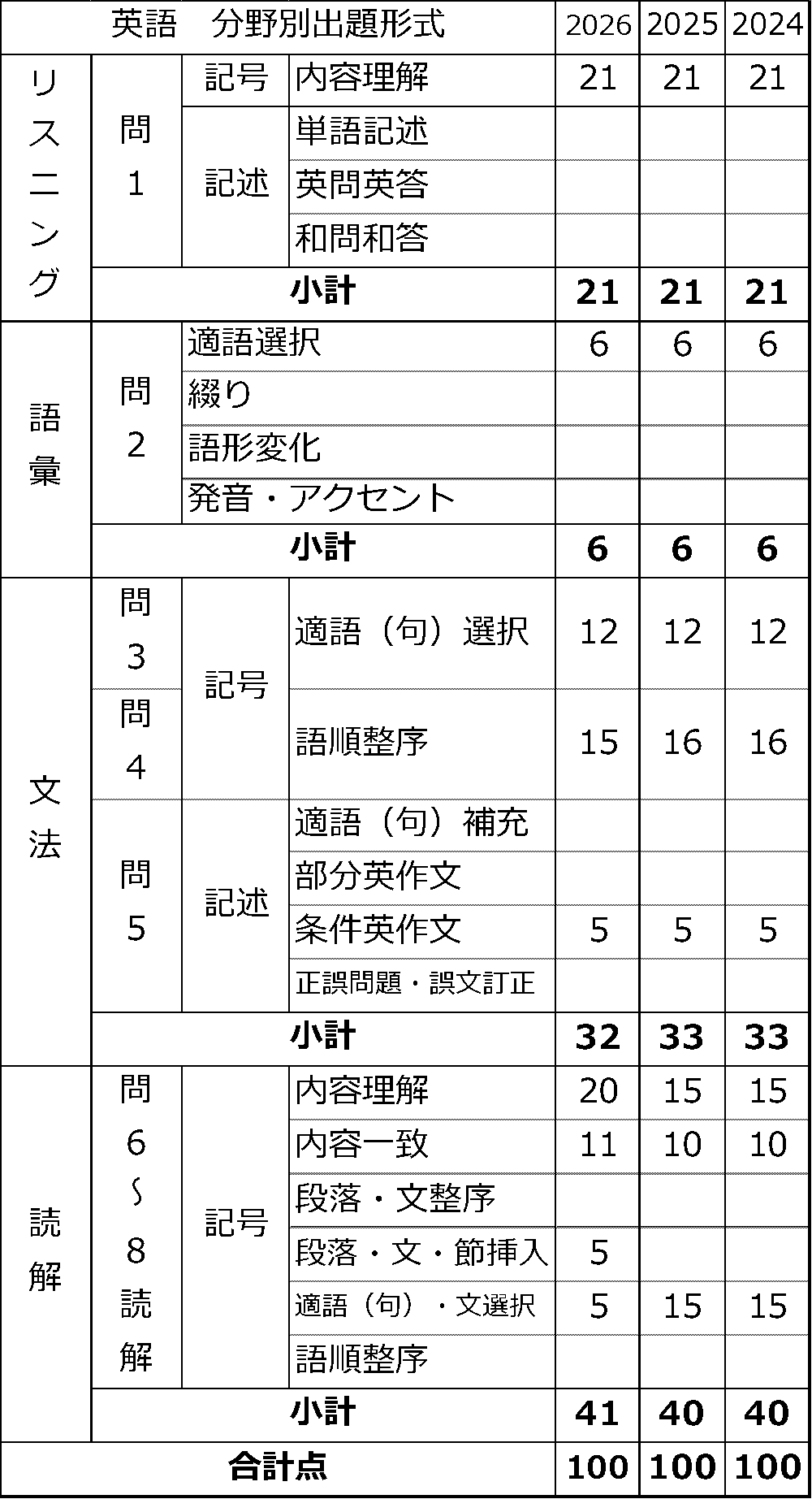

英語

大問構成は昨年度と変わらず8題構成でした。文法や語彙、読解などを総合的にはかる問題で、単語や文法の暗記だけでなく、実際の出題形式に対応する力が求められました。

問1はリスニング。(ア)では放送文・選択肢ともに昨年よりも短く、疑問詞や会話の流れをより正確に聞き取る力が求められました。

問2・3は空所にあてはまる適切な語を選ぶ問題。問4は語順整序の問題。語彙や文法は教科書レベルで、文意を理解できるとより解きやすいものでした。昨年までよりも小問の数が増え、それに伴って1問あたりの配点が下がりました。問われている文法は中1・2までに学習する平易なものがほとんどで、ミスのないように落ち着いて取り組む必要がありました。下部に詳細の解説も載せています。

問5は英作文。英文とイラストから場面を把握し、適切な英文を作る必要がありました。

問6・7は英文と資料の読解問題。問6では従来の長文読解の形式から出題に変化が見られました。与えられた文を本文中の適切な箇所に挿入するという、神奈川県では新しい出題形式もありました。ただ、接続詞や代名詞に注目すれば前後の文のつながりをヒントに解くことができるものでした。

問8は対話文読解問題。(ア)は本文の内容に合うグラフを選ぶ問題で、近年よく出題される形式です。本文中の下線部以降を読み進めれば、複雑な計算は必要ないことがわかります。落ち着いて取り組みましょう。

問題解説

[中1内容] 問4 語順整序

(ア) Aの語群内のbus、語群の外にあるthe city library、Bの応答文Yes, it does. You can get there in ten minutes.「はい。あなたはそこに10分で着くことができます。」などから、Aはバスで市立図書館に行きたいと思っていることが分かります。そこで「このバスは私を市立図書館に連れて行ってくれますか(=このバスは市立図書館に行きますか)。」という文を作ります。「連れていく」はtakeで表せるので、Does this bus take me to the city library?という三人称単数現在の疑問文になります。なお、不要語のcatchは「(乗り物に)間に合う、乗ることができる」という意味で使われます。

(イ) Bの応答文にあるI don’t agree. It was amazing, so I felt it was short! 「私は賛成しません。それはすばらしかったので、私はそれが短いと感じました」 から、Aでは「それ(=その映画)は長い」という内容の文を作る必要があります。語群の直前に主語のthis movieがあるので、動詞のisを最初におきます。また、語群の直後に名詞のpeopleがあるため、並べ替える部分の最後はsomeが適切です。残っている単語のtoo longで「長すぎる」ができるので、According to the internet, this movie is too long for some people. 「インターネットによると、この映画は何人かの(一部の)人々には長すぎます。」という文になります。なお、不要語のothersは「その他のもの、その他の人々」という意味の代名詞であり、名詞のpeopleの前におかれることはありません。「他の人々にとって」という場合はfor other peopleと表します。

出題一覧表

数学

大問数は昨年と同様6題で、配点には多少の変化が見られました。

問2は、変化の割合や回転体の体積などが出題されました。

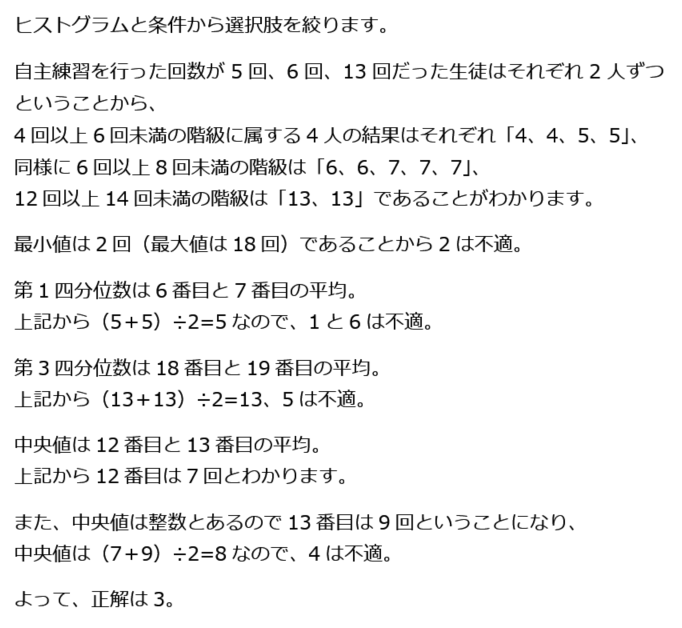

問3は、相似な図形の証明のほか、円と相似、データの活用、平面図形についての出題がありました。データの活用については、ヒストグラムや条件から最大値・最小値・第1~3四分位数を把握することで例年に比べ正しい選択肢を選びやすい問題でした。平面図形の問題は三平方の定理や相似な図形を利用して次々と長さを求めていくことで面積を求めるのに必要な情報が手に入る問題でした。

問4の関数では、問題文で与えられている情報を抜け漏れなくグラフに整理しましょう。(イ)では、計算ミスをいかにしないかが重要です。正確かつ素早く解きましょう。(ウ)では、三角形の1つの頂点が線分の中点となっているので面積の等しい三角形に移すことができ、これにより底辺と高さが把握しやすい三角形の処理だけで一気に正答に向かっていくことができたのではないでしょうか。

問5の確率は、例年通りの出題で、難度の高いものではありませんでした。

問6の空間図形は、(ア)の表面積は基本的な手順で落ち着いて計算をすることで得点できる設問でした。(イ)では面積を求める三角形の3つの辺の長さは三平方の定理によって容易に把握することができ、3つの辺の長さが三平方の定理の逆を満たす、つまり直角三角形であることに気付ければ正答に大きく近づくことができました。

問題解説

問3(イ):データの活用 中2までの学習内容

問3(エ):速さ 小学生でも解ける方法で解説しています

02.png)

出題一覧表

.png)

国語

今年度は、昨年度と変わらず大問5題、小問30題の構成でした。

問一は、漢字の読み、同じ読みの漢字、短歌の鑑賞です。漢字の読みは昨年同様の選択式で、「委嘱」のように日常的には使わない言葉も出題されました。一方で同じ読みの漢字は小学校で習う漢字が中心でした。

問二は小説文です。明治時代、まだ「写真」が最新技術だった時代に、写真師となった主人公が、写真は正確に写すための「技術」であるだけではなく、絵画や彫刻と同じ「美術」でもあることを理解し、成長する物語でした。例年と同じく心情を問う問題が中心で、それぞれの登場人物の心情やその変化を発言だけではなく仕草からも丁寧に読み取る必要がありました。

問三は論説文です。人間の知能と人工知能を、身体という観点から比較し論じる文章でした。人間が知識に対して誤解しがちな点について述べられ、また旧来の人工知能と近年急速に発展している生成AIについて比喩を用いた説明が展開されるため、主旨を理解するのに時間がかかった受験生が多かったかもしれません。「人間は身体があるが機械にはない」という一貫した主張を掴めれば、本文全体について問われた(ク)や(ケ)も解きやすかったでしょう。下記の解説も参照してみてください。

問四は古文です。今年度も発言が誰のものなのかをとらえ、登場人物の行動やその意図を正しく理解する力が求められました。夢の内容にも言及しているため、現実で起きた内容と区別して読解する必要がありました。

問五は「作品制作において自分の表現の幅を広げること」について、二つの文章を読解する問題です。 (イ)は二つの文章をもとに「枠に収まらない表現を求める」ことと「一流の作品を表面的なものだけではなく裏にある思想まで真似る」ことをまとめ、30~40字で記述する問題でした。

問題解説

問三(ア):論説文の読解

空欄Aの前では人間も「他の様々な動物」も「私(=生)は身体に埋め込まれ、身体は環境に埋め込まれている」ような在り方をしていることを「私たちは身体では知っている」と述べられており、空欄Aの後ろでは「基本的な共感が生じるのである」と述べられているので、順接の接続詞が適切です。空欄Bの前では、機械に身体がないことを「欠陥でも限界でも」ないと否定しており、空欄Bの後ろでは「身体がないからこそ、機械は人間よりも優れたパフォーマンスを発揮できる」と身体がないことのメリットが述べられているので、比較を表す「むしろ」が適切です。よって、3が正答です。

問三(エ):論説文の読解

「私の身体」について書かれたものを傍線部の前後から探すと、生き物は「生が最初から身体に埋め込まれて存在して」おり、その身体は「さらに外部の環境に埋め込まれた形で存在している」という記述があり、これに合うのは4です。2は「他者は把握できるが」という内容が本文中にないので誤りです。

問三(オ):論説文の読解

「一種の錯覚」とは傍線部の後の「記号が世界を覆い尽くしているかのように錯覚する」ということです。一方で傍線部の前に、知識や能力を「身体への埋め込みの有無という観点から区別して」考えると「記号論的な操作として分離される」ものは「ごく特殊な一部分にすぎない」とあります。これらの記述と合うのは2です。3は「記号による知識で世界の現象を説明できるかのように誤って捉える」という内容が誤りです。

問三(カ):論説文の読解

「惑星」は傍線部の前、「人間」は傍線部から始まる段落に書かれています。「惑星」に関する内容ではいずれの選択肢も本文の内容に沿っているため「人間」に関する内容に着目しましょう。母語や熟達した言語では「規則は不要になるというか、身体に埋め込まれたものとして作用する」という記述と、1の「文法規則は意識されず身体に埋め込まれたものになっている」の部分が合います。

問三(キ):論説文の読解

傍線部の次の段落から人間と人工知能の知識形成の違いについての内容に変わるため、まずは傍線部が含まれる段落の内容を確認しましょう。「現代の人工知能」は「人間が過去に生み出した膨大な量の情報」をもとに「まるで人間のそれ(=出力するもの)と同じよう」なものを出力するという内容と、2が合います。

問三(ク):論説文の読解

傍線は設定されていないものの、「初期の人工知能」に関する「ドレイファスの主張」は第4段落で「自然言語を特定の規則の集合として実現するという初期の人工知能の企ては、出発点において失敗している」と述べられています。その主張に対しては筆者が第5段落で、失敗が「克服されている」ものの、それは人工知能が「身体を獲得したからではな」く、「批判の根幹部分は、今も変わらず有効である」と述べています。これらの内容と合う3が正答です。他の選択肢は機械や人工知能が身体性を得たという主旨の記述があるため誤りです。

問三(ケ):論説文の読解

本文全体について問う問題のため、各選択肢の内容が本文と合うかを考えます。1は「過去の人々の知識から学習することで知識形成を行うという、人工知能にはない人間ならではの特徴」が第6段落の1~2行目にある、過去の人々の知識を学ぶことで知識形成を行うのは「人間も人工知能も同じである」という内容と矛盾します。2は「身体への埋め込みから独立した知能の中に、人間の知識形成における秘密が潜んでいる」が第6段落の9~10行目「身体に埋め込まれているという状況の中に、知識の形成を可能にする条件が潜んでいる」と矛盾します。4は「存在が身体に埋め込まれた状態が人工知能において実現された」が第5段落の9~10行目の「人工知能自体がついには身体を獲得したからではない」と矛盾します。よって3が正答です。

出題一覧表

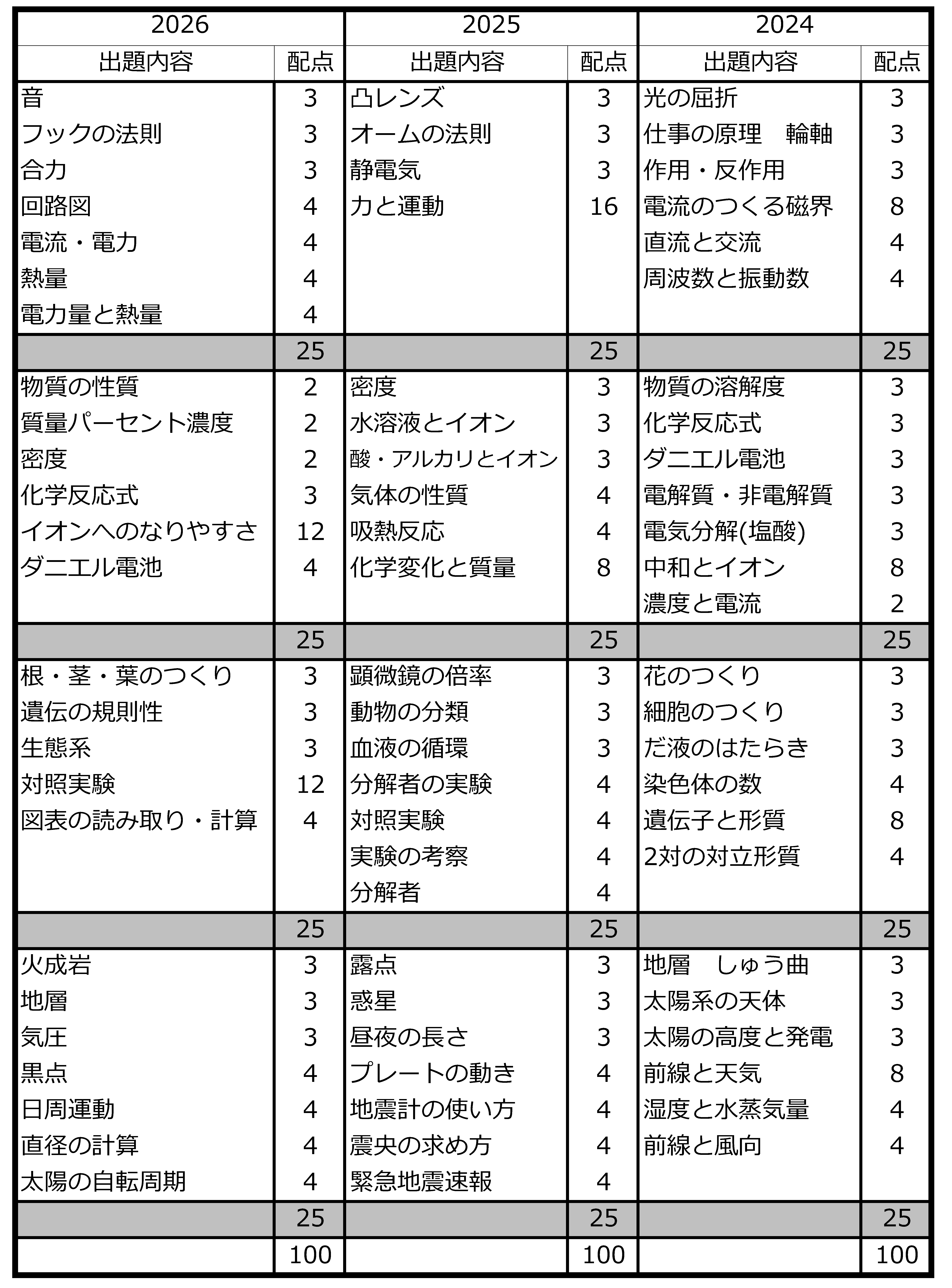

理科

大問構成は例年通りです。1点問題が無くなったため、昨年に比べて配点が単純化しました。暗記や単純な計算のみならず、問題文を整理し、知識と結び付けて考える問題が出題されました。

【物理分野】 音、力、電流からの出題でした。問1(ア)では、中学1年生で習う基本的な知識が問われました。問5では、電流、電力、水温、電力量など、計算問題が多く出題されました。

【化学分野】 物質の性質、質量パーセント濃度、密度、化学反応式、イオン、ダニエル電池からの出題でした。問2は基本の知識を活用する問題が出題されました。問6はイオンへのなりやすさやダニエル電池の仕組みの把握と、その活用が必要でした。

【生物分野】 根・茎・葉のつくり、遺伝の規則性、生態系、対照実験からの出題でした。問7では、主に対照実験についての理解度を問われる問題が出題されました。図や表から数値を読み取り、計算する問題も出題されたため、やや難度が高い大問でした。

【地学分野】 火成岩、地層、気圧、太陽からの出題でした。問4(ウ)では、気圧と気温により空気が膨張するか収縮するかを判断する問題が出題されました。問8では、太陽や天体の基本知識が問われつつ、直径の計算や自転周期など、表や問題文を読み取る力が問われる問題が出題されました。

問題解説

問5(ア) 物理分野 熱量

電圧計Vは並列に、電流計Aは直列につなぎます。以上より、「1」が正答です。

問5(イ)(ⅰ) 物理分野 熱量

電圧の大きさが4.0V、〔実験〕の手順②より抵抗の大きさが2.0Ωなので、4.0÷2.0=2.0A。以上より、「3」が正答です。

問5(イ)(ⅱ) 物理分野 熱量

電圧の大きさが4.0V、電流の大きさが2.0Aなので、4.0×2.0=8.0W。以上より、「2」が正答です。

問5(ウ) (ⅰ) 物理分野 熱量

表より、4.0Vで4分間のとき、23.2-20.0=3.2℃水温が上昇することがわかります。8分間電流を流すので、上昇温度は4分間のときに比べて2倍になります。

3.2×2=6.4℃上昇し、20.0+6.4=26.4℃。以上より、「3」が正答です。

問5(ウ) (ⅱ) 物理分野 熱量

電圧が4.0Vから8.0V、つまり2倍になるので、電流も2倍になります。すると、電力は2倍の2倍で4倍。電力が4倍になると4分の1の時間で(ⅰ)の水温にできるので、8÷4=2分間。以上より、「2」が正答です。

問5(エ) 物理分野 熱量

Jについて、電力と熱量から2通りの求め方をする問題です。消費した電力量は、電力が800W、時間が500秒なので、800×500=400000J。熱量は問題文より、1kJ=1000Jなので、336×1000=336000J。したがって、336000÷400000×100=84%となります。以上より、「4」が正答です。

出題一覧表

社会

大問は7題で、設問数は34題と例年通りでした。問題形式は昨年度と同様、すべて選択形式の問題でした。

問1は世界地理。(エ)はEUについての知識とともに、資料からAUとASEANの議会や関税の有無について読み取る力も必要でした。(オ)は日本の首相の外国訪問回数についての資料を読み取る問題です。資料に直接示されていない数値を計算して求める選択肢もありますが、4つの選択肢の正しい組み合わせを選ぶ形式のため、消去法を活用すれば時間を節約できます。

問2は主に日本地理。(イ)の(ⅱ)は、複数の資料を見比べる問題です。5年ごとの人口が示されており、速く正確に概算する力が求められました。(エ)は西アジアの石油生産量という世界地理に関する問題ですが、問われている知識自体は基本的なものです。

問3は近世までの歴史、問4は近代以降の歴史。中1~中3で学んだ知識が幅広く求められます。問3(イ)と問4(ウ)はともにできごとを古い順に並びかえる問題です。用語そのものだけではなく、どの時代のできごとであるかや、該当する時代の中での流れまで理解しておく必要がありました。問4(エ)は経済成長率と一人あたり国内総生産のグラフを読み取る力とともに、戦後のできごとについての知識も必要でした。

問5は公民の経済分野、問6は政治分野。問5(ウ)は国債についての問題ですが、国債費として利子も含まれていることや、将来世代も負担することを理解しているかが問われる問題でした。問6(ア)は昨年度も出題された効率と公正に関する問題ですが、用語そのものを問うのではなく、「クラスで歌う合唱コンクールの曲をどのように決めるか」という、実際の学校生活の一場面で見られるような設定がなされていました。

問7は三分野総合問題。各分野の知識と、資料を読み取る力がバランスよく求められました。特に(エ)は、4つの資料を読み取りながら内容を整理する必要があったため、解答に時間がかかった受験生が多かったかもしれません。

問1、3、7から抜粋して、下部に詳細の解説も載せていますので、そちらもぜひご覧ください。

問題解説

問1(オ) 世界地理 資料の読み取り

aは7回以上訪問した2021年時点のEU加盟国はフランス、ベルギー、イタリアで、3か国ともレポートからECに加盟していることがわかるため正しいです。イギリスは2020年にEUを離脱しました。bは資料2に「アフリカ州の国」が含まれていないため誤りです。 cは資料2に「常任理事国」である「中国」が含まれていないため誤りです。dは問題文に「日本の首相が外国を訪問した回数」の合計が176回とあり、資料2からは5回以上訪問した国が11か国で、それらの国の合計訪問回数が87回であると読み取れます。よって「訪問回数が4回以下の国に訪問した回数の合計」は176-87=89回とわかります。すべての国に4回訪問していると考えても89÷4=約22か国を訪れているため、5回以上訪問している国と合わせて32か国以上に訪問していることがわかります。

問3(イ)近世以前の歴史 飛鳥時代から江戸時代

Ⅰは「江戸幕府」とあるので、江戸時代のできごとです。Ⅱは「唐・新羅の連合軍に大敗した」や「九州地方」に「兵が派遣された」とあり、白村江の戦いや防人のことだとわかるので、飛鳥時代のできごとです。Ⅲは「座」や「関所」が「廃止された」とあり織田信長の行った楽市楽座の政策とわかるので、戦国時代から安土桃山時代のできごとです。よってⅡ→Ⅲ→Ⅰとなり、正解は4と判断できます。

問3(オ)近世以前の歴史 奈良時代から安土桃山時代

Xは「聖武天皇の時代」は奈良時代であり、奈良時代の文化は天平文化なので誤りです。Yは9世紀末に中国に送っていて廃止された使節は「遣唐使」なので誤りです。Zは「豊臣秀吉」は「キリスト教」を排除するために宣教師を追放する「バテレン追放令」を発布したため正しいです。

問7(ウ)世界地理 各国の経済状況と主な輸出品目

まず、国民総所得が3つの中で最も少ないCがナイジェリアです。主な輸出品目に原油があることも特徴です。AとBは国民総所得にCほどの差はありませんが、一人あたり国民総所得は明らかにAの方が少ないです。これはAの国がBの国に比べて人口がはるかに多いことを示しています。よって、Aがインド、Bがイギリスとなります。先進国は工業的にも発展しており機械類が主な輸出品目になりやすいです。

出題一覧表

臨海セミナーで合格を目指そう!

入試で合格をつかむためには、まず調査書の内申点をとれるように中学校の定期テストできっちり点数をとり、宿題や課題などの提出もしっかりとおこなっていき、前向きな姿勢で中学校の授業に取り組む必要があります。臨海セミナーでは常にその重要性について伝えながら学習指導にあたってまいります。 また、通常授業・宿題管理・小テスト管理・進路指導・進路情報提供・入試対策においても、できる限りの応援をさせていただきます。

入試で合格を勝ち取ることができるよう、志望校合格に向けて、懸命に指導にあたらせていただきます。十分な情報と入試に出題される内容を的確におさえた授業、なおかつ生徒のやる気を引き出す授業を展開し、生徒の志望校合格という一つの夢の実現を目指してまいります。

臨海セミナーの無料公開模試、受付中!!

臨海の模試を無料で自宅受験できます! 科目横断型の観点別評価で、「本当の弱点」が分かります!!

小学生、中学生、高校生それぞれに無料体験がございます。