授業料・実績・面倒見で全国No.1の地域貢献を目指します。

入試日程と選抜方法

大阪府公立高校入試

令和8年度 入学者選抜の日程(全日制の課程)

特別入学者選抜の日程

| 出願期間 | 令和8年2月16日(月)~17日(火) ※音楽科は2月3日(火)~4日(水) |

|---|---|

| 学力検査等 | 令和8年2月19日(木)・20日(金) ※音楽科は2月14日(土)・19日(木) ※総合学科(ステップスクール)は2月20日(金)と24日(火)のうちの一日 |

| 合格者発表 | 令和8年3月2日(月) |

一般入学者選抜の日程

| 出願期間 | 令和8年3月4日(水)~6日(金) |

|---|---|

| 学力検査等 | 令和8年3月11日(水) |

| 合格者発表 | 令和8年3月19日(木) |

入試の種類と選抜資料について

大阪府の公立高校入試は、大きく分けて「特別入学者選抜」(以下、特別選抜)と「一般入学者選抜」(以下、一般選抜)の二つに分けられます。特別選抜は、実技検査や面接を行う一部の学科で行われます。一般選抜は、特別選抜を実施する学科を除くすべての学科で行われます。

出願は、特別選抜、一般選抜ともに1校1学科のみとなります。ただし、募集人員を複数の学科ごとに設定している学校では、他の1学科を第2志望として出願することができます。

特別選抜を実施する学科と選抜資料

■ 全日制

| 工業に関する学科(建築デザイン科・インテリアデザイン科・プロダクトデザイン科・映像デザイン科・ビジュアルデザイン科・デザインシステム科)・グローバル探究科・美術科・体育に関する学科・芸能文化科・演劇科・総合造形科・音楽科 | 学力検査(5教科) 実技検査 調査書 自己申告書 |

|---|---|

| 総合学科(エンパワメントスクール) | 学力検査(5教科) 面接 調査書 自己申告書 |

| 総合学科(ステップスクール) | 学力検査(3教科) 面接 調査書 |

一般選抜を実施する学科と選抜資料

| 特別選抜を実施しないすべての学科 | 学力検査(5教科) 調査書 自己申告書 |

|---|

(1)学力検査について

全日制課程の学校では、総合学科(ステップスクール)を除くすべての学科で、英数国理社5教科の学力検査を実施します。理社はすべての学校で共通の問題を実施しますが、英数国3教科については、特別選抜では「基礎的問題(A)」「標準的問題(B)」の2種類、一般選抜では「基礎的問題(A)」「標準的問題(B)」「発展的問題(C)」の3種類のなかから各学校が事前に指定した問題を実施します。

令和8年度入試で各高校がどの種類の学力検査問題を実施するかについては、こちらよりご確認ください。

特別選抜、一般選抜における問題の種類ごとの検査時間・配点については下記の表をご覧ください。

特別選抜

国語

| 基礎的問題(A) | 検査時間:40分 配点:45点 |

|---|---|

| 標準的問題(B) | 検査時間:40分 配点:45点 |

数学

| 基礎的問題(A) | 検査時間:40分 配点:45点 |

|---|---|

| 標準的問題(B) | 検査時間:40分 配点:45点 |

英語

| 基礎的問題(A) | 検査時間:55分(筆答40分/リスニング15分) 配点:45点 |

|---|---|

| 標準的問題(B) | 検査時間:55分(筆答40分/リスニング15分) 配点:45点 |

社会

| 共通 | 検査時間:40分 配点:45点 |

|---|

理科

| 共通 | 検査時間:40分 配点:45点 |

|---|

一般選抜

国語

| 基礎的問題(A) | 検査時間:50分 配点:90点 |

|---|---|

| 標準的問題(B) | 検査時間:50分 配点:90点 |

| 発展的問題(C) | 検査時間:50分 配点:90点 |

数学

| 基礎的問題(A) | 検査時間:50分 配点:90点 |

|---|---|

| 標準的問題(B) | 検査時間:50分 配点:90点 |

| 発展的問題(C) | 検査時間:60分 配点:90点 |

英語

| 基礎的問題(A) | 検査時間:55分(筆答40分/リスニング15分) 配点:90点 |

|---|---|

| 標準的問題(B) | 検査時間:55分(筆答40分/リスニング15分) 配点:90点 |

| 発展的問題(C) | 検査時間:55分(筆答30分/リスニング25分) 配点:90点 |

社会

| 共通 | 検査時間:40分 配点:90点 |

|---|

理科

| 共通 | 検査時間:40分 配点:90点 |

|---|

※英語のリスニングテストでは、基礎的問題(A)・標準的問題(B)は共通内容、発展的問題(C)のみ異なる問題を使用します。配点は、A問題・B問題では約20%(5分の1)、C問題では約33%(3分の1)とします。

英語の学力検査問題について

大阪府公立高校入試の英語の学力検査問題には3つの大きな特徴があります。

①英語の学力検査で使用する英単語は、大阪府教育委員会が作成する『大阪版中学校で学ぶ英単語集』から出題されます。

②発展的問題(C)は、問題文のすべてが英語で作成されます。

③外部検定のスコアに応じた点数保障制度があります。

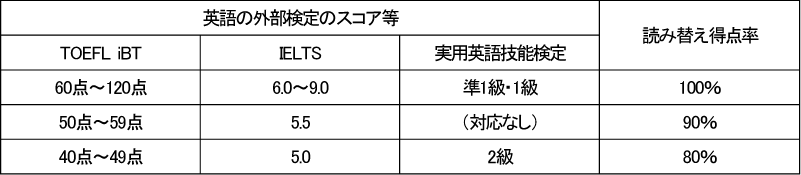

英語の外部検定(TOEFLiBT、IELTS、実用英語技能検定)のスコア等が一定レベル以上の場合、出願時に申請すれば、学力検査で以下の点数が保障されます。(入試当日の学力検査の得点が、保障される点数を上回る場合は、学力検査の点数が採用されます。)

英語の学力検査問題 Q&A

大阪府教育委員会が作成した英単語集は、どの高校の入試で必要ですか?

大阪府の公立高校の「英語」の学力検査では、基礎的問題・標準的問題・発展的問題のいずれでも、この英単語集にある単語を使用します。受験生の皆さんは、英語の学習にこの単語集を使ってください。単語集は、大阪府教育委員会のHPに掲載されています。

英語の「外部検定スコア等」は、いつ何をどこに提出すればよいのですか?

出願の準備をする時に、外部検定のスコア等を証明する公式証明書の原本を中学校等に提出します。中学校等は、そのコピーを作成し、内容に間違いがないことを証明しますので、その書類を出願時に志願書と一緒に志願先高等学校に提出してください。

英語の「外部検定スコア等」で申請できるのは、いつ取得したものですか?

取得した時期について定めはありません。つまり、数年前に取得したものでも、出願の直前に取得したものでも、本人が取得したものなら有効です。

「外部検定スコア等」を申請すれば、英語は学力検査を受けなくてもよいのですか?

「外部検定スコア等」を申請した場合でも、学力検査「英語」の受験は必要です。受験しなかった場合は、学力検査未受験となり不合格とします。学力検査を受験したうえで、「学力検査の点数」と「外部検定のスコア等に応じて最低保障される点数」とを比べ、高い方の点数を学力検査「英語」の点数とします。

「外部検定スコア等」に応じた点数保障は、問題の種類によって変わるのですか?

どの英語の学力検査問題でも、保障される点数は同じです。例えば、英検2級取得者であれば、「基礎的問題」「標準的問題」「発展的問題」のうち、どの問題を受験しても、特別選抜なら36点、一般選抜なら72点が保障されます。

(2)調査書の扱いについて

調査書には、「各教科の学習の記録」(評定)と「活動/行動の記録」を記載します。調査書の評定については、中学3年生の評定を重視する形で、中学1年生:中学2年生:中学3年生の評定にかける比率は、1:1:3となっています。

さらに、学力検査(5教科)の満点と調査書評定の満点が同じになるよう、調査書評定に一定の係数を掛け、調査書評定の合計を求めます。

調査書評定の府内統一ルールについて

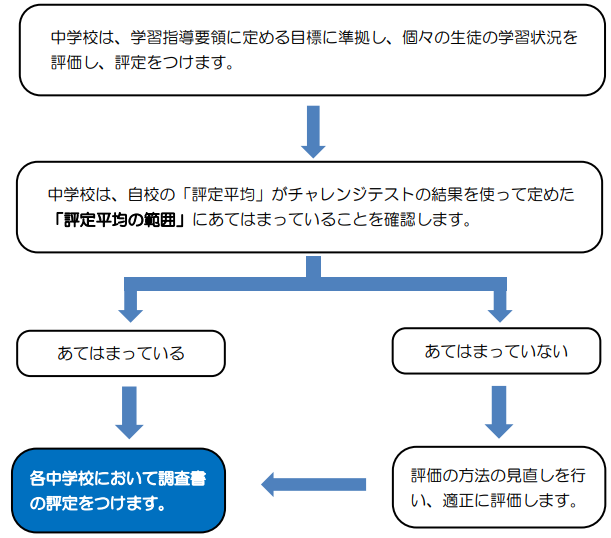

大阪府教育委員会では、公平な入試を実施するため、各中学校がつける調査書の評定について、大阪府全体の状況に照らして適正であるかどうかを確認するために、チャレンジテストを活用した府内統一ルールを定めています。令和8年度入試に向けた府内統一ルールは、下記の通りです。

令和8年度入試における府内統一ルール

中学1年生・2年生

① 大阪府教育委員会は、各学年の2学期末までの府内公立中学校の評定の状況により、各学年の「府全体の評定平均」を定めます。

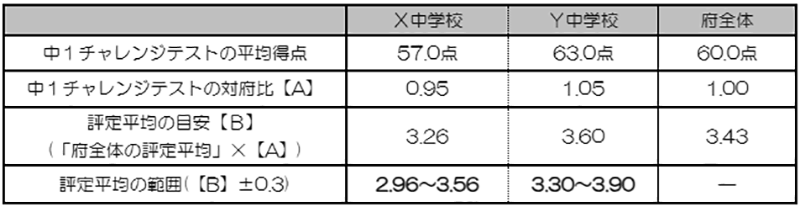

② 各中学校は、1月に実施するチャレンジテストの自校の結果と府全体の平均とを比べて、自校の各学年の「評定平均の範囲」を算出します。

[例]中学1年生の府全体の評定平均が3.43の場合の「評定平均の範囲」

③ 各中学校は、自校の各学年全体のチャレンジテスト実施教科(中学1年生は3教科(国、数、英)、中学2年生は5教科(国、社、数、理、英))の評定の平均と、②で求めた「評定平均の範囲」を比べ、適切な評価が行われているか検証します。「評定平均の範囲」に収まらない場合は、評価の方法の見直しを行った上で、評定をつけます。評価の方法を見直す過程で、通知表等の評定に比べて、高い(低い)評定がつく場合があります。

中学3年生

① 5教科(国語、社会、数学、理科、英語)について、大阪府教育委員会は、中学2年生の学年末の府内公立中学校の評定の状況により、中学3年生の「府全体の評定平均」を定めます。(令和7年度の府全体の評定平均はチャレンジテスト実施5教科が3.51、実施教科以外の4教科が3.60でした。)

② 各中学校は、中学3年生の9月に実施するチャレンジテストの自校の結果と府全体の平均とを比べて、自校の「評定平均の範囲」を算出します。

③ 各中学校は、自校の3年生全体の5教科の評定の平均と、②で求めた「評定平均の範囲」とを比べ、適切な評価が行われているか検証します。「評定平均の範囲」に収まらない場合は、評価の方法の見直しを行った上で、評定をつけます。評価の方法を見直す過程で、通知表等の評定に比べて、高い(低い)評定がつく場合があります。

④ 4教科(音楽、美術、保健体育、技術・家庭)について、大阪府教育委員会は、中学2年生の学年末の府内公立中学校の評定の状況により、中学3年生の「府全体の4教科の評定平均」を定めます。

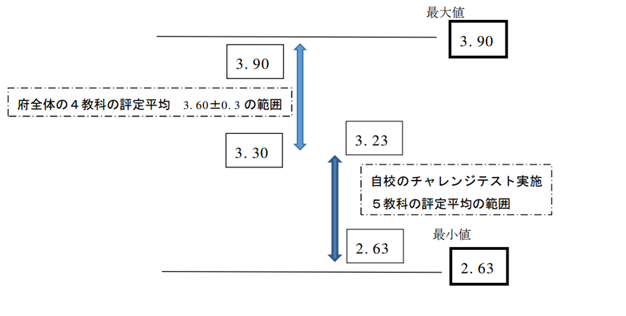

⑤ 各中学校は、自校の3年生全体の4教科の評定平均を算出します。そして、「府全体の4教科の評定平均」±0.3の範囲と②で求めた「評定平均の範囲」とを組み合わせて設定した「自校の4教科の評定の範囲」と、自校の3年生全体の4教科の評定平均とを比べ、適切な評価が行われているか検討します。「自校の4教科の評定の範囲」に収まらない場合は、評価の方法の見直しを行った上で、評定をつけます。評価の方法を見直す過程で、通知表等の評定に比べて、高い(低い)評定がつく場合があります。

〈例〉4教科(音楽、美術、保健体育、技術・家庭)の検証範囲について

「府全体の4教科の評定平均」が3.60、自校のチャレンジテスト実施5教科の「評定平均の範囲」が2.63~3.23の場合、2.63~3.90

中学校において調査書の評定が決まるまで

調査書の評定に関するQ&A

Q1:チャレンジテストの点数で調査書(内申書)の評定が決まるのですか?普段の学校でのがんばりは無駄になるのですか?

調査書の評定は、学校での普段のテストや授業などの学習状況を見て、各学校が判断し、決定します。チャレンジテストはあくまでも各学校の調査書の評定が適正かどうかを確認するために用いられます。

Q2:チャレンジテストで「評定平均の範囲」が高い(低い)学校に在籍している場合、自分の学力よりも高い(低い)評価がつくのですか?

「評定平均の範囲」は、その学校に在籍する当該学年全体の評定の平均が、その範囲にあてはまっていることを確認するものです。したがって、「評定平均の範囲」が高い(低い)学校に在籍していても、そのことによって個人の評定が高く(低く)なることはありません。

Q3:調査書(内申書)の評定が相対評価から絶対評価になることで、「5」「4」の生徒ばかりの学校や、「2」「1」の生徒ばかりの学校が発生し、入試が不公平になるのではないですか?

「相対評価(集団に準拠した評価)」は、あらかじめ決められた10段階の各段階の人数割合に応じて、全生徒を成績順に並べて、たとえば上位3パーセントの人数だけを「10」とするような評価です。そのため、在籍する学校によっては、学力が高い生徒が高い評価にならなかったり、逆に学力がそれほど高くない生徒が高い評定になったりすることがあります。

一方、「絶対評価(目標に準拠した評価)」では、各評定の人数割合が決められているわけではなく、個々の生徒の学力に応じた評定をつけることができます。ですから、学校によっては高い評価(低い評価)の生徒が多くなることもありますが、そのことで入試が不公平になるということはありません。

チャレンジテストによる府内統一ルールは、この絶対評価の考え方によって学校間に差が出ないよう確認を行うためのものです。このルールにより、生徒の実態により応じた評定をつけることができるようになります。

(3)自己申告書について

大阪府公立高校入試では、受験生全員が出願時に自己申告書を提出します。受験生は、大阪府教育委員会が予め提示したテーマについて自己申告書に記述し、提出します。自己申告書は、一般選抜(通信制の課程を除く)と実技検査を実施する場合の特別選抜においてはボーダーゾーン内の選抜資料として、面接を実施する場合の特別選抜においては、意欲評価面での選抜資料となります。(ステップスクールでは、自己申告書は面接の際の参考資料となります。)

詳しくは「選抜方法について」をご覧ください。令和7年度入試のテーマは下記の通りでした。なお、令和8年度入試のテーマは令和7年10月中旬以降に大阪府教育委員会より発表される予定です。

令和7年度入試のテーマ

あなたは、中学校等の生活(あるいはこれまでの人生)でどんな経験をし、何を学びましたか。

また、それを高等学校でどのように生かしたいと思いますか。できるだけ具体的に記述してください。

(4)実技検査について

特別選抜における実技検査の検査内容、検査種目、配点については、下記をご覧ください。

| 工業に関する学科(建築デザイン科、インテリアデザイン科、プロダクトデザイン科、映像デザイン科、ビジュアルデザイン科、デザインシステム科)、美術科、総合造形科 | 検査内容:美術に関する基礎的な描写力及び総合的な表現力 検査種目:基礎的描写 配点:75点 検査種目:総合的表現 配点:75点 |

|---|---|

| グローバル探究 | 検査内容:英語に関する技能のうち、「読む」「聴く」「話す」の総合的な運用能力 検査種目:英文の音読 配点:20点 検査種目:英語による口頭試問 配点:80点 |

| 体育に関する学科 | 検査内容:運動に関する基礎的な能力及び希望する検査種目における技能 検査種目:運動能力 配点:45点 検査種目:運動技能 配点:180点 |

| 芸能文化科 | 検査内容:芸能文化に関する基礎的な表現力及び探究力 検査種目:朗読 配点:50点 検査種目:口頭試問 配点:50点 |

| 演劇科 | 検査内容:演技に関する基礎的な表現力 検査種目:身体表現 配点:75点 検査種目:歌唱表現 配点:75点 |

| 音楽科 | 検査内容:音楽に関する基礎的な視唱力・聴取力及び希望する専攻実技における表現力 検査種目:視唱 配点:30点 検査種目:専攻実技 配点:100点 検査種目:聴音 配点:20点 |

選抜方法について

(1)特別選抜

特別選抜では学科により、①実技検査を実施する場合と、②面接を実施する場合があります。それぞれ選抜の仕方が異なりますので、注意が必要です。

(2)一般選抜(全日制の課程(調査書を要しない選抜を除く))

(3)各校が定める倍率のタイプ

令和8年度入試で(1)(2)の資料における倍率のタイプを各校がどう定めるかは、こちらをご覧ください。

複数学科設置校について

大阪府の公立高校への出願は原則1校1学科に限られますが、募集人員を複数の学科等ごとに設定している高校では、他の1学科等を第2志望とすることができます。

(例)

○○高校: 第1志望 「グローバル科」、第2志望 「普通科」

□□高校: 第1志望 「大学進学専科」、第2志望 「総合募集の専科」

△△高校: 第1志望 「多部制単位制Ⅰ部」、第2志望 「多部制単位制Ⅱ部」など

合格者の決定方法

①実技検査を実施する特別入学者選抜及び一般入学者選抜

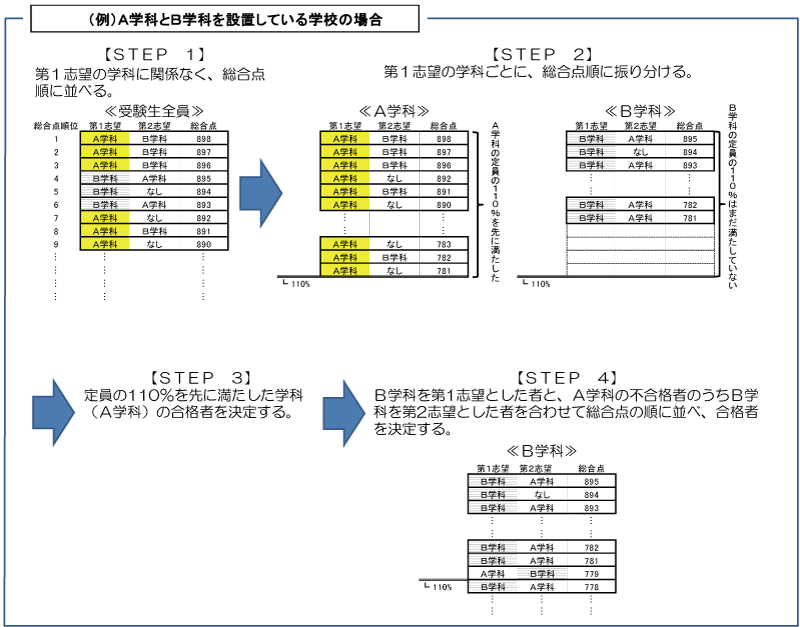

【STEP1】受験生を、第1志望の学科等に関係なく総合点の高い者から順に並べる。

【STEP2】総合点の高い者から順に、第1志望の学科等に振り分ける。

【STEP3】募集人員の110%に相当する人数まで、第1志望の者で先に満たした学科等から合格者を決定する。

【STEP4】決定された合格者を除き、もう一方の学科等を志望している者を、第1志望・第2志望に関わらず総合点の高い者から順に並べ、合格者を決定する。

②面接を実施する特別入学者選抜

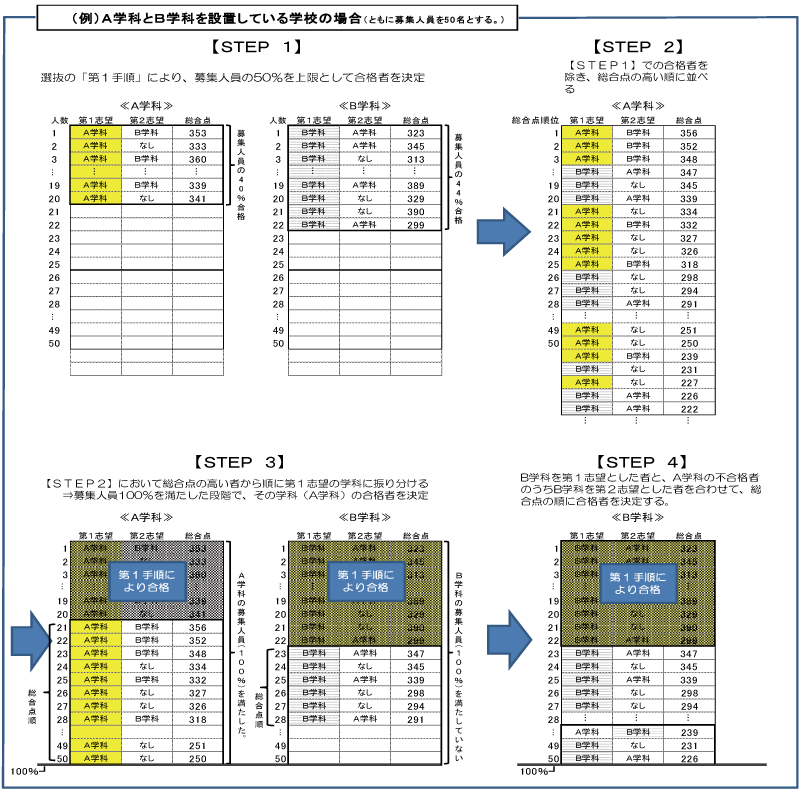

【STEP1】第1手順として、学力検査の成績が、府教育委員会が別に定める基準に達した者の中から、学科等の第1志望の者を対象として、アドミッションポリシーに最も適合する者から順に、当該学科等の募集人員の50%を上限として合格者を決定する。

【STEP2】第1手順による合格者を除き、第1志望の学科等に関係なく総合点の高い者から順に並べる。

【STEP3】総合点の高い者から順に、第1志望の学科等に振り分け、先に募集人員(100%)を満たした方の学科等の合格者を決定する。

【STEP4】決定された合格者を除き、もう一方の学科等を志望している者を第1志望、第2志望にかかわらず総合点の高い者から順に並べ、合格者を決定する。

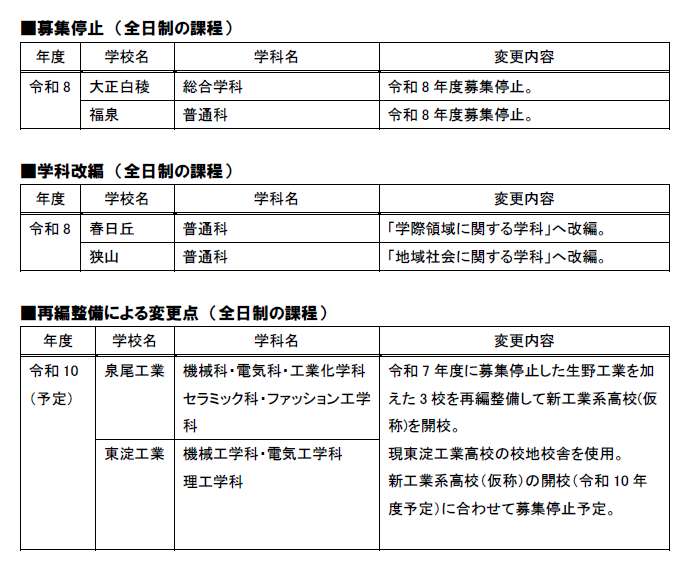

大阪府公立高校の再編・統合等について

大阪府の公立高校で再編・統合が予定されている高校は下記の通りとなります。

小学生、中学生、高校生それぞれに無料体験がございます。