授業料・実績・面倒見で全国No.1の地域貢献を目指します。

入試講評

英語

一般選抜B

出題傾向の分析

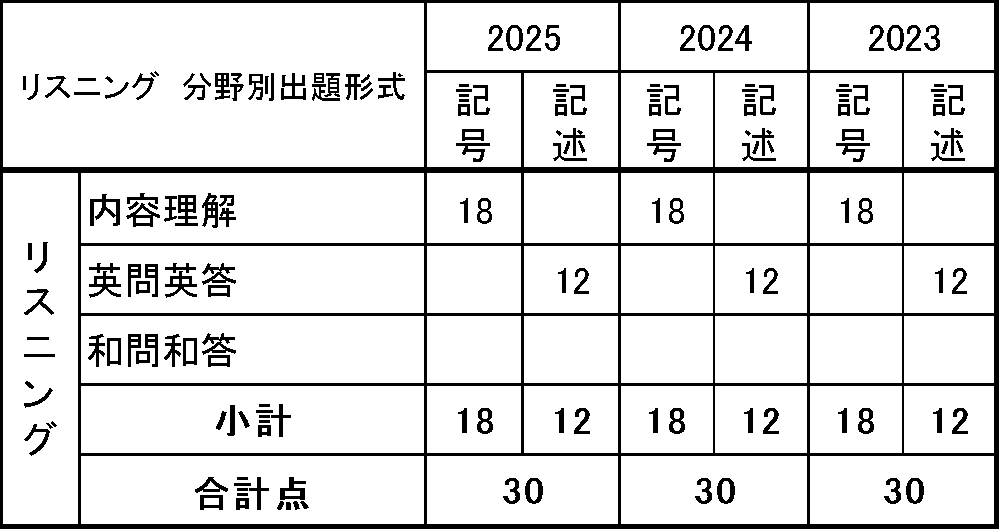

英語のB問題は、リスニング問題と筆記問題に大きく分かれています。設問数は、リスニング問題が大問6問、小問総数8問で、筆記問題は大問2問、小問総数21問でした。いずれも昨年度からの大きな変更点はありませんでした。

【リスニング問題】

リスニング問題は、A問題と共通の問題です。応答文を選択する問題、イラストや表を選択する問題など、昨年と同様の形式で出題されました。問題4は、昨年度と似た内容で部活動の予定についての対話文でしたが、昨年度よりも放送される対話が短くなりました。

【筆記問題】

大問1は会話文読解の問題。雪の結晶の撮影をテーマとした内容でした。適語選択や語順整序、和文英訳といった、表現や文法の知識を問う問題に加え、代名詞が指す内容を問う問題や本文の内容と一致した英文を選ぶ問題など、文章の内容を正確に理解しているかを問う問題も出題されました。

大問2は長文読解の問題。上総掘りで井戸を作る方法が水問題の解決に役立っていることについて書かれた文章です。語順整序や和文英訳といった文法問題、英文を文脈に沿って適切な順に並べる問題、代名詞の指す内容を問う問題など、大問1と同様、表現・文法の知識と読解力の両方が求められました。また、条件英作文は大問2の中に組み込まれて出題され、対話文の空欄に合う文章を、条件に沿って10語程度と20語程度で書くものでした。10語程度の作文は、ほぼ和文英訳であったため、書くことができた受験生も多かったでしょう。20語程度の作文は直前のMihoの発言「あなたの生活の中で最も便利なものは何ですか。どのように便利なのですか。」に対して答えるものです。こちらは一文である必要はないので、それぞれの質問に対しての応答文を作る必要がありました。

入試までに準備しておくこと

リスニング問題では、まず疑問詞の知識や基本的な会話表現を身につけておく必要があります。普段から、教科書の音声などで聞き取りの練習をするとよいでしょう。入試に向けて練習する段階では、過去問などの問題の音声を使用して、会話文や発表の聞き取りを練習するのが有効です。

筆記問題では、文法・読解・英作文など英語にまつわる総合的な力が問われます。語順整序や和文英訳では文の構造を確認しながら作る習慣をつけるとよいでしょう。文章を早く正確に読み解く練習をするには、過去問や似た形式の問題を繰り返し解いて練習しましょう。特に、接続詞を伴う文章の構造理解や代名詞が指しているものを把握しながら読む練習が効果的です。

一般選抜C リスニング

出題傾向の分析

英語C問題のリスニングは、Part A・Part B・Part Cの3つのパートに大きく分かれています。設問の指示を含めて、すべてが英語で放送されるほか、放送内容の要約を英語で書く問題が出題されるなど、難度が高いです。

Part Aは対話を聞き、質問に対する答えとしてふさわしいものを選ぶ問題。特に(4)(5)は対話が3、4回往復することや、1人の発言量が多い部分もあり、1回聞いてすべて内容を理解するのは難しかったかもしれません。

Part Bは「ニュージーランド出身の先生のスピーチ」について聞き、その内容に関する質問の答えとしてふさわしい選択肢を選ぶ問題。放送を聞きながら選択肢の内容を精査することで、時間を有効に使いましょう。ただし、Question2は放送された内容に対して正しくないものを選ぶ問題でしたので、「not」を聞き逃してしまうと正答を選ぶのが非常に難しくなりました。

Part Cは、祖父母からのメッセージを受けて、新年から何を始めることにするか、またその始める内容についての良い点は何かを英文で記述する問題。放送される対話は非常に長く、対話を聞いた後に質問文が放送されます。放送前に発表で取り上げられるテーマについて30秒間で黙読する時間が与えられるため、その内容をふまえて対話の流れを整理しながらメモを取ることが重要です。また問われている内容が2点あるので、それぞれに対して言及する必要がありました。語数制限はありませんが、限られた時間の中で聞き取った情報をもとに、質問に対する解答をわかりやすく正確に書き表すことが求められました。

入試までに準備しておくこと

C問題のリスニングは、全国的にみても非常に難度が高い問題となっています。英語の音声を正しく聞き取って理解する力だけでなく、聞き取った情報を正確に整理して表現する力が必要です。

まずは過去問などを使用して、早い段階で英文を聞き取ることに慣れ、聞き取った情報をメモする練習をしておきましょう。これに加えて、対話の内容を要約する練習も必要です。はじめのうちは音声ではなく文字で書き表されている対話文を用いて、それぞれの登場人物の話や意見をまとめる練習をするとよいでしょう。

臨海ではリスニング対策システムとしてELST®というアプリを導入しています。中学校の内容はもちろん大学受験レベルまで幅広く対応しています。C問題のように難度の高い問題への対応はなかなか自分だけで勉強しづらい部分も多いです。アプリなどもうまく活用することで学習を進めましょう。

※ELST®は株式会社サインウェーブの登録商標です。

一般選抜C 筆記

出題傾向の分析

C問題の筆記問題は大問6問、小問総数26問と昨年度から変更はありませんでした。今年度も設問文が英語で書かれており、問われていることを正確に理解する必要がありました。30分という試験時間で解答する必要があるため、優先して解く問題の取捨選択と英文をすばやく読み取る力が求められました。

大問1は適語句選択。使役動詞による原形不定詞と分詞の後置修飾が組み合わさった(5)のように、複雑な構造の文を組み立てる必要があります。4つの選択肢から選ぶため、文法的に成立しないものや、日本語に訳したときに意味が通らなくなるものを除外するなどして、スピーディに解き進めましょう。

大問2は英文や資料を見て答える問題。グラフに記載された数値を比較しながら正確に英文を読み取る必要がありました。また、本文内容から適切な資料を選ぶ問題はこれまでにない形式の問題でした。

大問3~5は文章読解の問題。大問3はコルク材の特徴についての短めの英文、大問4は上総掘りを題材にしたやや長めの英文、大問5はプラネタリウムの歴史について述べた長めの英文でした。本文全体の内容を正確に理解して解答する問題もあり、時間配分には十分注意する必要がありました。

大問6は条件英作文の問題。今年度は、「重要なことを学習する際の助けになった自身の経験」について、経験の内容を書いた後にその経験を通して自分がどのように変わったかについて書く問題でした。昨年度までの、質問に対する自分の意見と理由を述べる形式とは違うパターンの問われ方となりました。語数や文の数は指定されていませんが、まとまった分量の英文でわかりやすく自分の経験について表現する必要がありました。

入試までに準備しておくこと

文法、文章読解、英作文など総合的な力を高いレベルで問われる問題です。設問文が英語で書かれているものの、問題自体は一般的なものばかりなので、過去問を多く解くことで時間配分を身につけることが重要です。文法問題では複数の文法を用いた複雑な文を成立させるため、文法事項はもれなく学習しておく必要があります。また、文章を読み解く問題が多く出題されるため、英文を速く正確に読むことが求められます。その中でもより高い語彙力が求められるので、『大阪版中学校で学ぶ英単語集』に掲載されている単語や表現は必ず身につけましょう。条件英作文はテーマに沿った内容を思い浮かべられるか、ミスを減らすために平易な表現で書きかえられないかなどを意識しながら数多く問題を解いて、英文を書く力をつけていきましょう。

数学

一般選抜B

出題傾向の分析

大問4題、総設問数24問の構成でした。

大問1は計算問題の小問集合でした。素早く正確に解く練習をしておくことで全問正解を目指したいところです。

大問2の小問集合は、方程式や関数と図形、確率、資料の整理、空間図形などからの出題です。空間図形の問題は、展開図から辺の位置関係を考えられるかが問われました。関数と図形は、文字でおいた座標から面積を表すことを利用した問題でした。傾向難易度ともに例年と変わらない問題でした。

大問3は例年同様の1次関数です。与えられた条件と表から1次関数であることを判断できれば容易に解ける問題でした。(2)は連立方程式を作る問題でした。問題文に条件も分かりやすく書かれていたので、(1)を踏まえれば簡単に立式できました。

大問4[Ⅰ]は円と二等辺三角形を組み合わせた平面図形の問題です。相似の証明は、円周角の性質を用いることで容易に示すことができました。線分の長さは、三平方の定理と相似を理解できているかを問われました。[Ⅱ]は空間図形の問題で、位置関係や三角形の面積、複雑な立体の体積について問われました。(4)②の体積については、立体AHGEBが断頭三角柱であることに気づき、公式を使うことで、複雑な計算なく求めることができました。

入試までに準備しておくこと

学校で学習していないような複雑な公式や知識を使う問題はほとんどありませんでした。傾向も変化していないので、学校の定期テストや入試過去問の問題を解けるようにしておきましょう。平面図形や空間図形は、定期テストに比べてかなり難しい問題が出題されます。図形の特徴を把握し、相似や三平方の定理などを使いこなせるように入試対策問題集などで繰り返し練習しましょう。

一般選抜C

出題傾向の分析

昨年同様の構成・総設問数で全17問でした。

大問1は計算問題の他に、方程式、関数の変域、平方根に関する問題、確率、整数の性質の利用、関数のグラフの問題。整数の性質の利用に関する問題は、平方数の決まりと規則を理解し、与えられた条件からあてはまる数を絞ることで解くことができました。また、関数とグラフでは、文字を含んだ座標から1次関数の式を求め切片の座標を考えることが必要だったため、読み取りだけでなく式を立てる力も求められる問題でした。特に関数問題では、例年に比べ日ごろの練習量で差がつく問題になっています。

大問2は二等辺三角形を含む平面図形の問題で、図形の証明、線分の長さや角の大きさを求める問題など。(2)の証明の問題は、二等辺三角形の性質や中点連結定理を正しく用いて垂直や平行を導く論理的な思考力が必要な問題です。(2)は証明で用いた相似な図形や中点連結定理を利用して線分の長さや面積を求める問題でした。特に面積を求める問題では正しく分数や平方根を処理する力が必要で丁寧に計算する力が問われます。

大問3は空間図形の問題。(1)の面積比・周の長さを求める問題は、適切な線分を文字におき、おいた文字を含む相似比を用いた計算を行う必要があり、大問1と同様に文字式を解く力が問われる問題です。(2)は立体の体積とそれに必要な長さを求める問題で、例年通りの出題傾向でした。

入試までに準備しておくこと

特に使用する公式や計算式自体に複雑なものはない反面、使用する座標や線分の長さに文字や少し複雑な分数・平方根が含まれており、計算力がより問われる試験となっています。また、証明問題については、条件に気づくことではなく平行や垂直といった直感的に理解できる部分を論理的に説明することが求められているため、傾向を把握した記述の練習が必要となってきます。傾向の変化が大きくないぶん、対策も取りやすい試験となっているため過去問や類題も含めた演習・対策が必要不可欠です。

国語

一般選抜B

出題傾向の分析

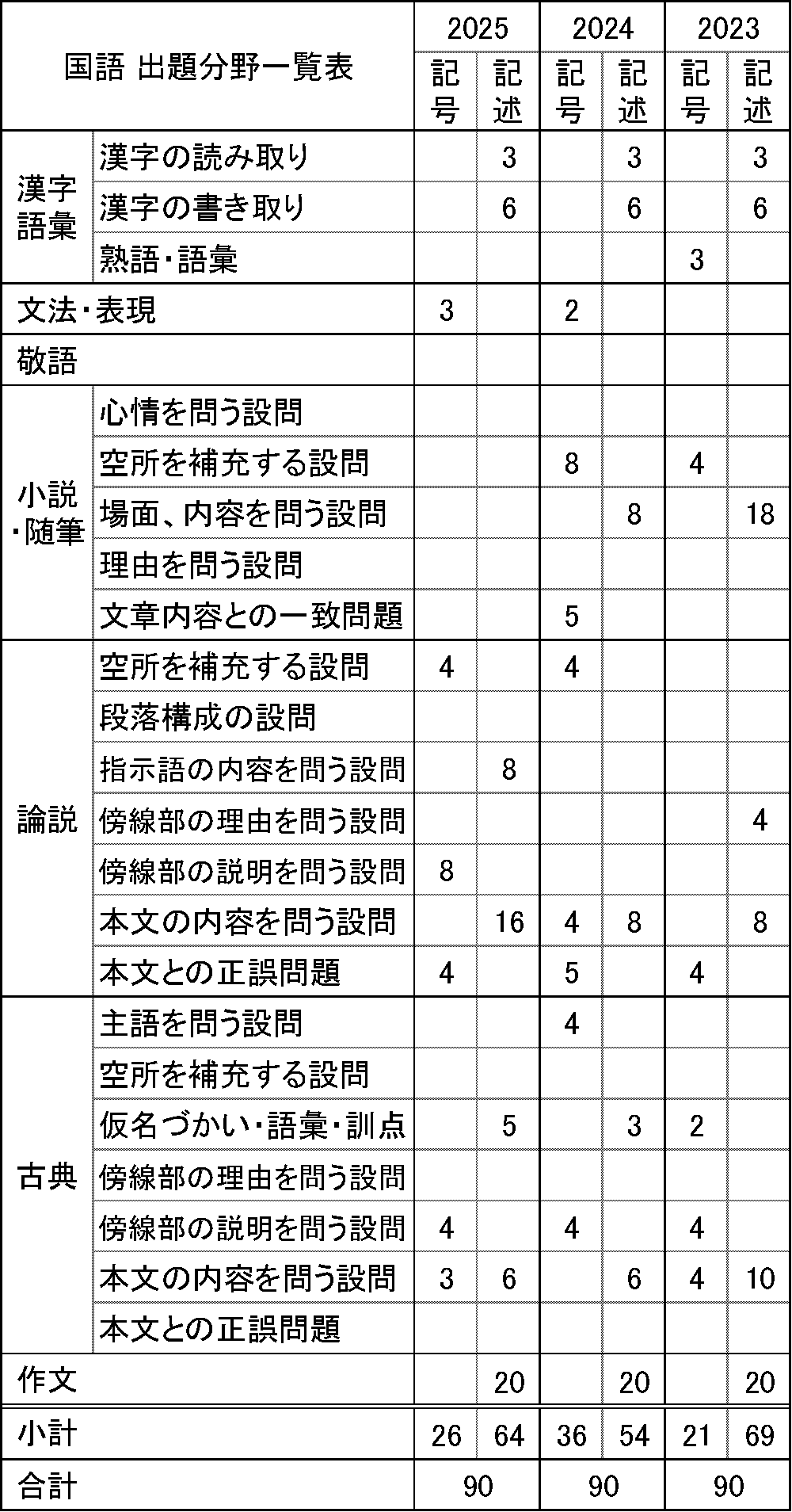

大問一は論説文。哲学についての文章でした。問3は40~50字の記述問題でやや難しく見えるかもしれませんが、空欄の前後の内容の表現が本文のどこにあるかを見つけられれば得点に結びつくので、ぜひ挑戦したい問題でした。

大問二は古典(古文の読解)。全体として平易な表現で記述され、内容にも一貫性のある文章でしたが、問3のような正確な内容の読み取りを求められる問題もあり、古文特有の省略されている言葉を補いながら書く記述問題を解き慣れているかどうかで差がついたかもしれません。

大問三は漢字・文法。漢字は例年通り、読みは中学生まで、書きは小学生までに習った漢字が出題されました。文法は敬語の問題が出題されました。

大問四は論説文。日本建築における「内」「外」の境界に関する文章でした。傍線部の説明を45~55字で記述する問題は、空欄の前後と合うように必要な言葉を取捨選択し、指定された字数の範囲にまとめるのが大変だったかもしれません。

大問五は作文。字数は例年通り260字以内で、配点は今年も18点でした。「読書をすることの良いところ」に対する自分の意見を、理由とともに書くものでした。

入試までに準備しておくこと

B問題では、中学校までに学習したことが総合的に問われます。漢字は、小中学校で学習したものの復習を行いましょう。論説文や随筆文では段落ごとの内容を把握し、指示語や接続語に気をつけながら読む練習を重ねることが大切です。記述問題も多いため、ただ読むだけではなく、段落ごとの要旨をつかみ、文章中の言葉を使ってまとめていく練習が必要です。古典については、「誰が何をしたのか」を把握しながら読むことに加え、古文単語や基礎的な文法も覚えておくと、よりスムーズに読解ができます。漢文が出題されることもあるので、返り点などの知識も身につけておきましょう。作文は、自分の考えだけでなく、異なる立場の意見を考える力も求められることがあります。与えられた設問に対して、他の人はどんな意見を述べるかも想定し、それに対して自分が文章の中で何を主張するかを明確にする練習を行いましょう。論説文を読むときに筆者の主張と自分の意見が同じか異なるか、その理由も考えることも練習になります。また、作文は実際に書くことも上達につながります。過去問を使って書く練習をするのがよいでしょう。

一般選抜C

出題傾向の分析

大問一は論説文。情報化のもつ1つの側面について説明した文章でした。「情報」「イメージ」と「現実の事物」について対比の構造で述べられているため、各段落でどちらの内容について述べられているかを確認しながら読む問題でした。問4は情報化とはどのようなものかについて、本文で筆者が述べている内容を75~90字でまとめる問題でした。最終段落で文章の要旨を確認した上で、同じ内容を詳しく説明している箇所を過不足のないよう入れ込みながら書く力が必要とされました。

大問二は古典(古文の読解)。問3は秀逸の句を自作することについての筆者の主張を設問内の空欄を補充する形でまとめる記述問題でした。空欄前後の言葉から古文中のどの部分を訳すかを探し、正確に現代語訳する力が求められました。

大問三は漢字・返り点。漢字の読みは中学校までに習う漢字、書きは小学校で習う漢字でした。

大問四は論説文。芸術における「美しいもの」と「永遠的なもの」についての文章でした。問3は45〜55字の記述問題で、指定された字数は少なかったものの、あてはまる内容が本文中の離れた箇所に複数あったため簡潔にまとめる力が求められました。

大問五は作文。一昨年度までの傾向に戻り、世論調査の結果をグラフでまとめた資料をもとに、「日本語の特徴」について300字以内で自分の考えを述べるものでした。

入試までに準備しておくこと

C問題はB問題に比べ、文章内容の難度が高く、記述問題や作文の字数が多くて配点も大きいことが特徴です。漢字は小中学校で学習したものを復習しましょう。論説文では段落ごとの内容を把握し、指示語や接続語に気をつけながら読む練習を重ねることが大切です。記述問題や文章全体の内容に関する設問も多いため、ただ読むだけではなく、段落ごとの要旨と全体の要旨をつかみ、文章中の言葉を使ってまとめていく練習が必要です。古典については、古文単語や基本的な文法も学習しておくことで速く正確に読解できるでしょう。文章内容を現代語でまとめる設問も出題されているため、古典は大まかでもよいので現代語訳できるようにしておくのが有効です。作文は自分の考えを書く力が求められます。論説文を読むときに筆者の主張と自分の意見が同じなのか異なるのかを考えることも、自分の意見を持つ練習になります。また、資料をもとに記述するため、資料の引用部分のみで文字数を使い過ぎないように注意し、あくまでも自分の意見が論の中心となるように文章構成を考えましょう。限られた試験時間の中で論説文等を二つと古典を読み、300字もの作文を書くためには、時間配分に注意すること、書くスピードを上げることが重要です。

理科

出題傾向の分析

【大問1 地学分野】天体の特徴、運動についての問題。日食、月食のしくみや太陽の動きについて問われました。複雑な計算問題や記述問題もなく、問われた知識は標準的なものでした。天体についての知識が身についているかがポイントでした。

【大問2 物理分野】回路と電流、電圧、電力についての問題。回路によって電流、電圧、電力がどう変化するかを理解していれば容易に解ける問題でした。回路による電力を比べる問題では、公式をそのまま使うだけではなく、要素を分けて考えることで時間をかけずに解くことができました。

【大問3 生物分野】植物を中心とした生物のつくりやふえ方についての問題。問われた知識は標準的なものでした。問題文や会話文からの読み取りが必要な問題もなく、例年に比べて簡単でした。

【大問4 化学分野】水溶液についての問題。溶解度や質量パーセント濃度の計算を問われました。グラフの読み取りや問題文の数値から考える必要がありました。計算問題では、水溶液の質量が100gに気が付けて取り組めたかがポイントでした。今回の入試においては、比較的難しく、発展的な内容が問われる大問でした。

入試までに準備しておくこと

教科書の用語や事象からの問題が多く出題されます。学校の授業で扱う範囲内の内容が中心です。基本の知識を暗記はもちろん、理解まで徹底しましょう。大問の中で別の分野の知識を問われている問題もあるので、特定の分野だけではなく、関連知識も抑えることが必要です。その上で定期テストや模試、入試問題集を解きながらアウトプットしていきましょう。

社会

出題傾向の分析

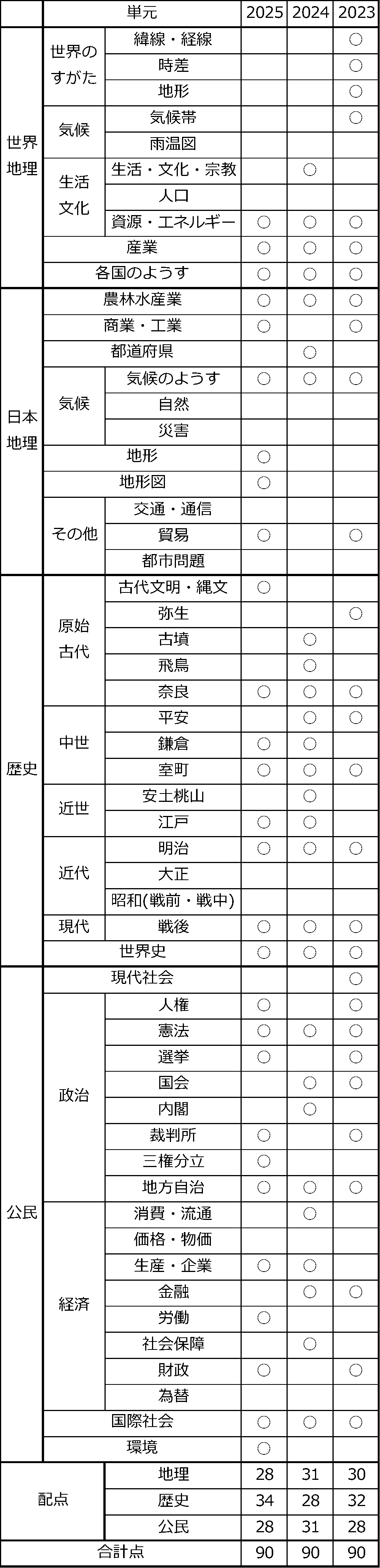

大問数は4つ、総出題数は40題で、昨年度より2問増加しました。用語の記述問題は漢字指定が多いことや、複雑な資料を読み取る問題が特徴的です。また、昨年度の歴史→地理→公民→総合問題の順から、以下のように地理→総合問題→歴史→公民と出題順序の変化が見られました。

大問1は地理分野の問題。図やグラフを読み取る問題が多く出題されました。(3)は表が2つ・グラフが1つと参照する資料が多かったことから、苦戦した受験生も多かったかもしれません。

大問2は地理・歴史・公民分野の総合問題。(1)②(b)では東南アジア諸国の国土の位置を、地図ではなく選択肢の文言から判断することが求められました。

大問3は歴史分野の問題。選択肢の組み合わせを選ぶ完答問題があるだけでなく、設問文も比較的長いため、内容をしっかり読み取って解答する必要がありました。

大問4は公民分野の問題。(4)の記述も含めて比較的平易な問題が多かったですが、大問3と同様に設問文が比較的長いので、問われていることをしっかり読み取って解答することが重要でした。

入試までに準備しておくこと

試験時間に対する設問数が多く、資料の読み取り問題や記述問題も多数出題されています。また、設問文や選択肢の文が比較的長く、問われている内容を読み取るのに時間がかかります。よって、問題を解く際には正確な知識が要求されるのはもちろんのこと、時間配分を意識して解答する必要があります。記述問題や資料の読み取り問題であっても時間をかけすぎないよう、普段から時間を計って速く解くことを心がけるとよいでしょう。

用語をただ覚えるだけでは通用しない問題も増えています。用語を覚える際は、教科書に掲載されている地図やグラフといった、その語句に関連する情報も確認するとより効果的でしょう。

臨海セミナーで合格を目指そう!

入試で合格をつかむためには、まず調査書の内申点をとれるように中学校の定期テストできっちり点数をとり、宿題や課題などの提出もしっかりとおこなっていき、前向きな姿勢で中学校の授業に取り組む必要があります。臨海セミナーでは日々その重要性について伝えながら学習指導にあたっております。また、通常授業・宿題管理・小テスト管理・進路指導・進路情報提供・入試対策においても、できる限りの応援をさせていただきます。

入試で合格を勝ち取ることができるよう、志望校合格に向けて、懸命に指導にあたらせていただきます。十分な情報と入試に出題される内容を的確におさえた授業、なおかつ生徒のやる気を引き出す授業を展開し、生徒の志望校合格という一つの夢の実現を目指してまいります。

小学生、中学生、高校生それぞれに無料体験がございます。