授業料・実績・面倒見で全国No.1の地域貢献を目指します。

入試講評と問題解説

英語(学校選択問題)

大問の構成や問題数は大問4問、小問総数30問で、昨年度と同様読解問題を中心に構成されていました。

大問1はリスニング問題。英語で放送される設問指示を聞き取る形式は例年通りでした。

大問2は会話文読解で、近年の新しい交通機関に関する題材でした。問3では会話文の内容についての英問英答、問7では複数の会話文から内容に合うものを選ぶ問題もあり、速く正確に読む力が求められました。問3は、下部に詳細の解説も載せています。

大問3は長文読解。割り箸の製造を通した森林保護がテーマの文章でした。語順整序や英問英答など、様々な形式の問題が出題されました。本文の空欄にあてはまる文や語を選ぶ問題では、前後の文脈を理解した上で解答する必要がありました。問3は、下部に詳細の解説も載せています。

大問4は英作文。「中古品を購入する人は今後増えると思うか」について自分の考えを書くものです。実生活にかかわりのある身近なテーマで、受験生にとっては答えるべき内容を比較的想像しやすかったかもしれません。40語以上50語程度と語数が多いため、平易でかまわないので自信をもって使える単語や文法を用いて書くことを心がけましょう。

問題解説

[中3内容]大問2 読解問題 問3

対話文の内容に対する英問英答です。文脈の理解だけでなく、正確な文法・語いの知識も問われています。

質問文は、Why was it comfortable for Taiga to ride the LRT?「TaigaにとってLRTに乗るのが快適だったのはなぜですか」という文です。対話文8~9行目にAlso, thanks to less noise from the LRT, it was a comfortable ride.「また、LRTからのより少ない騒音のおかげで、快適な乗車でした」とあり、LRTから発せられる騒音が少なかった(音が小さかった)ことが読み取れます。よって、答えの中心はless noise(より少ない騒音)の部分になります。

次に、答えの文の形を決めます。質問文はWhyで始まっているので、「Because+主語+動詞」で答えるとよいでしょう。今回は「LRTがless noiseを出したから」という文にする必要があります。「音を出す」はmake a noiseという熟語で表せるので、Because it made less noise.とします。本文中ではthanks to「~のおかげで」とありますが、これをそのまま使うとBecauseを使った形に当てはまりません。質問文が過去形なので、答えの文も過去形にすることにも注意しましょう。

[中3内容]大問3 読解問題 問3

本文中の空欄に当てはまる動詞を選択肢から選び、適切な形に変化させる問題です。

空欄Aを含む文は、Now, they realize that protecting forests (A) also important for coping with climate change.「いま彼らは、森林を保護することが、気候変動に対処する上でも重要(A)と気づいています」です。空欄Aの後に形容詞のimportantがあることから、be動詞を補って「重要である」とすれば意味が通ります。語形変化にあたっては、文の中心となる動詞がrealizeなので現在形の文と分かり、isかareのどちらかが当てはまります。動名詞「~すること」は必ず単数として扱うので、正解はisです。空欄Aの直前にある複数形のforestsだけを見てareとしないように気をつけましょう。

空欄Bを含む文は、I would like to start by (B) efforts to protect forests.「私は森林を保護するための努力を(B)によって始めたい」です。直前の文で、森林を保護する努力を各個人も行うべきだということが述べられています。これを受けて、自分がどのような努力をするかを表す語としてはsupport「支える、支援する」が適切です。空欄Bの直前に前置詞のbyがあるので、動名詞のsupportingの形にします。これで「支援することによって(支援することから)始めたい」となって意味が通ります。

出題一覧表

数学(学校選択問題)

大問1は独立小問集合で全10題、45点分の配点でした。式の計算、式の値、2次方程式、資料の活用、方程式の応用、反比例、正四面体を切断した図形の体積、確率、面積、相対度数を用いた説明の問題がありました。

大問2は作図と証明。(1)の作図は主に円周角を利用した接線の問題で、比較的難しいものでした。(2)は中点連結定理を利用した、平行四辺形の性質の証明でした。

大問3は数と式の問題でした。(1)は表の続きを考えることで求めることができたため、実際に書き出した受験生も多くいたと思われますが、(2)の証明から確かめることもできました。(3)も(2)で証明したことを表に当てはめることで、規則性を見つけることができたのではないでしょうか。

大問4は関数の問題でした。(1)は直線の式を求める基本的な問題。(2)はグラフ上の三角形を回転させてできる図形の体積の問題でした。(3)は問われている座標を文字でおいて、面積についての方程式を立てる問題。2次方程式になるため、xの範囲に注意しながら解が条件を満たしているかを確かめる必要がありました。

大問5は空間図形。(1)は円柱の切断面の面積の問題で、直径を利用することに気付けると簡単になる問題でした。(2)は円柱内の球の半径の問題。半径をしっかり引くことが大事でした。

問題解説

大問3 数と式

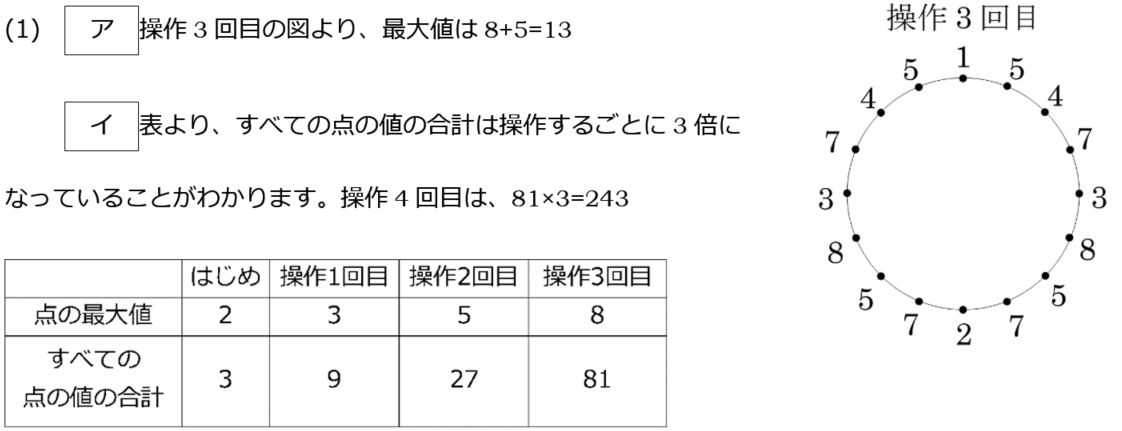

[中1内容] (1)

[中2内容] (2)

一見複雑に見えますが、すべての点の値をaとbで表すことができます。

落ち着いて計算をしましょう。

(説明)

点C、Dの値はa+b、点E、Hの値はa+a+b=2a+b、点F、Gの値はa+b+b=a+2bなので、

a+(2a+b)+(a+b)+(a+2b)+b+(a+2b)+(a+b)+(2a+b)=9a+9b=9(a+b)

[中1内容] (3)

表を見ると、はじめの点の値の合計3に対して、操作1回目のすべての点の値の合計は9÷3=3倍、操作2回目は(2)の通り27÷3=9倍、操作3回目は81÷3=27倍になっています。また、操作4回目は(1)の243より、243÷3=81倍です。つまり、操作n回目のすべての点の値の合計が、はじめの点の値の合計の3n倍になっています。1701÷(2+5)=243=35なので、n=5となります。

次に、点の最大値は、操作2回目では2+3=5、操作3回目では3+5=8、操作4回目では5+8=13と、1つ前と2つ前の操作の点の最大値の和になっています。

したがって、はじめの点の値がそれぞれ2、5の場合、

操作1回目は2+5=7

操作2回目は5+7=12

操作3回目は7+12=19

操作4回目は12+19=31

操作5回目は19+31=50

となります。

よって、点の最大値は50です。

出題一覧表

国語

例年同様、大問5題、小問25題の構成でした。

大問1は小説文。文章は主人公である「私」の視点から描かれており、ピアノ伴奏を担当する合唱コンクール前に負った手の怪我を通じて変化していく「私」の心情を、本文中の心理描写や周囲の描写・言動等も踏まえながら、文章を丁寧に読み取ることが求められました。

大問2は漢字の読み書き・文法・話し合いの内容について解答する問題。漢字は読み書きともに小学校までに学習した漢字を中心に出題されました。動詞の活用形を問う問題が「話し合いの様子」中に組みこまれるなど出題形式に多少の変更はありましたが、基礎的な文法知識を問われているという点は変わらず、落ち着いて対応すれば問題なかったでしょう。

大問3は論説文。マレーシアの狩猟民の社会における権力者の仕組みに関する文章でした。具体例を挙げながら、日本の「贈与交換の原理」とは異なる考え方を提示しており、受験生にとって論理的思考や多角的な見方が求められる文章でした。出題形式自体は昨年度と同様であるものの、問5のような、指定語句を手がかりに本文内容をまとめる記述問題では、空欄の前後と合うように本文内容をまとめ直す必要があり、難度が高かったかもしれません。下記の解説も参照してみてください。

大問4は古文。全体として平易な表現で記述され、内容にも一貫性のある文章でしたが、問2のように和歌の解釈に関わる問題も出題されたため、解答に時間のかかった受験生が多かったかもしれません。

大問5は作文。与えられたテーマに対して、複数のグラフを見ながら自分の考えを書くものです。「自分の体験」をふまえて書くよう指示があるので、書き出す前に内容を一度整理するとよいでしょう。

問題解説

文章を読むことはできても、記述問題の答えを作るのが苦手だという人は多いと思います。今年の入試問題の中でも特に差がつきやすい記述問題を抜粋して解説をしていきます。記述問題が苦手な人はあとの解説を参考に、「解答根拠の探し方」や「解答の組み立て方」などを練習してみてください。

臨海セミナーでは、この解説で触れているような「解答根拠の探し方」と「解答の組み立て方」を日頃の授業の中で指導しています。

大問1 問2 小説文

傍線②のときの「私」の心情を記述する問題です。問題を解く上で「指示語」が手がかりとなる問題でした。今回もまず傍線部に「そう思うと」とあるので、直前に書かれた心情表現を追います。直前に「ピアノを弾けなくなった私が、それを崩してしまったんだ」とあるのでさらに「指示語」の内容を追いかけます。本文中に「せっかく・・・・・・まとまっていたのに」「みんなで・・・・・・作りたかったのに」とありますが、いずれも「私」が怪我をする前の状況なので、直後の「崩してしまった」や問題空欄の前の「自分がピアノを弾けなくなったこと」に繋げるためには「まとまりを崩した」や「思い出が作れなくなってしまった」という形に直して記述する必要がありました。

大問3 問5 論説文

傍線⑤のように筆者が考える理由を記述する問題です。今回は空欄補充の問題です。空欄の後ろに「を防いでいるから。」とあるので、第20段落2行目「権力が・・・・・・集中することを」という内容が、空欄の後の言葉に入ると予測できます。

次に、指定語句として「実践」と「監視」が与えられているので、それらが本文中のどこで述べられているかを探します。「実践」も「監視」も第19段落にあります。第19段落2~3行目「ビッグマンは実は・・・・・・監視されている」から、ビッグマンは人々から監視される立場である、ということが、3行目「気前よく・・・・・・社会的規範を誰よりも実践」と6行目の「分かち合いを実践し」から、ビッグマンは分かち合いを誰よりも実践する必要がある、ということが分かるので、あとは後半部分と繋がるよう解答をまとめればよいでしょう。第19段落2~3行目の内容をそのまま記述に落とし込もうとすると指定された字数を超えてしまう可能性がある点に注意しましょう。

出題一覧表

理科

大問1が小問集合、大問2~5が実験と観察に関する設問という例年通りの構成。

大問1は星の動き、植物の特徴など、4分野から2題ずつの出題。各単元の基本事項をおさえてあれば正解できる内容でした。

大問2は大地の変化。断層や震度、プレートの動きについての問題でした。初期微動継続時間から震源を図に示す問題などが出題されました。

大問3は微生物のはたらき。菌類・細菌類や、分解者のはたらきについての問題でした。実験の結果から川の水に含まれる微生物の数を問う問題などが出題されました。

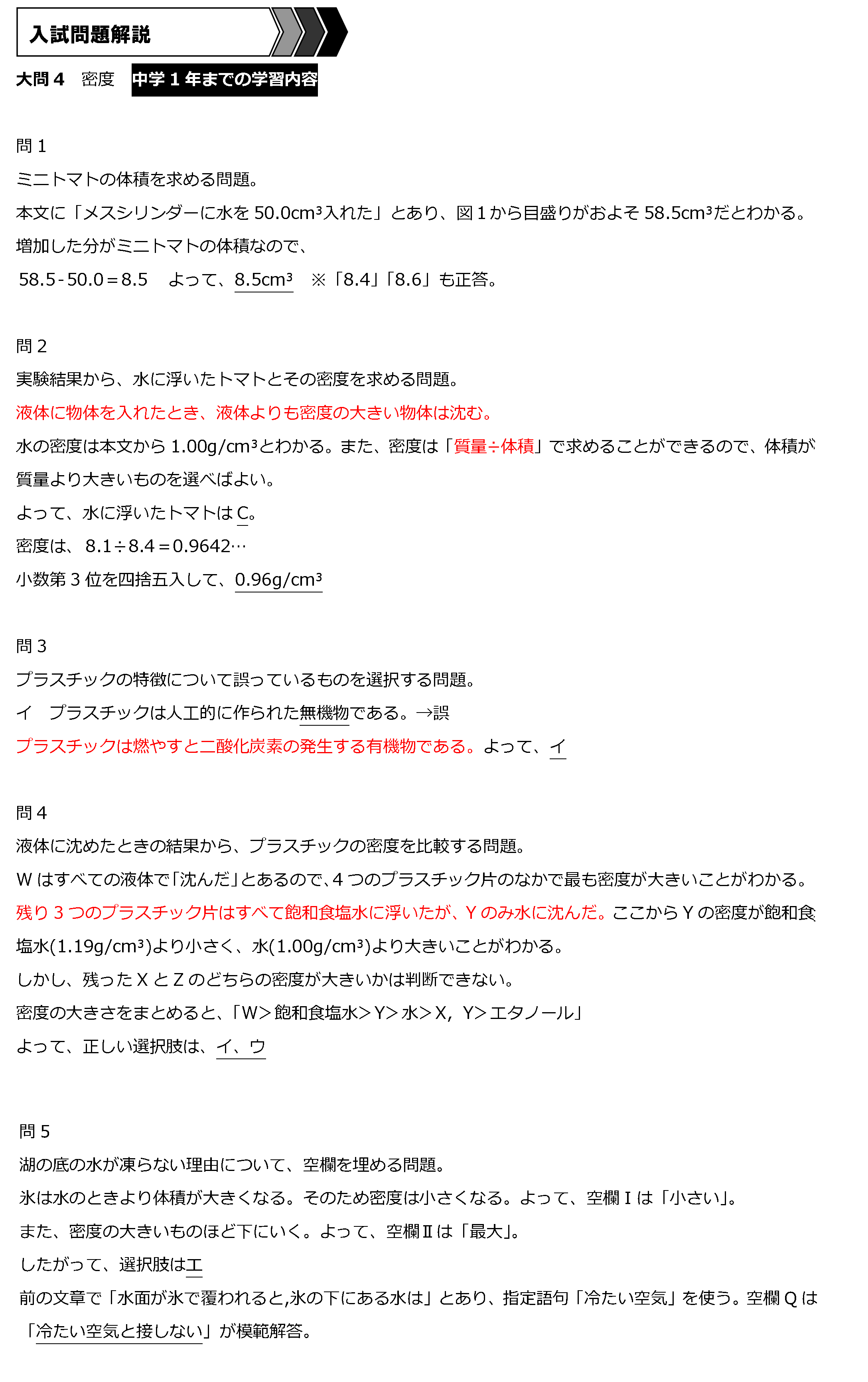

大問4は物質の密度。液体に入れたときの浮き沈みから密度を判断したり、計算する問題が出題されました。問5では、水の温度と密度の資料から、湖の水が底まで凍らない理由についての考察が出題されました。

大問5は電流と磁界。電流を流したときの磁界の向きから、地球の北極、南極付近での磁界の向きや強さについて出題されました。

問題解説

[中1内容] 大問4 密度

出題一覧表

社会

問題構成は昨年度から変わらず、大問6題、小問30題でした。正しいものをすべて選ぶ完全解答形式の問題や、記述形式の問題も引き続き出題されています。

大問2、3は下記に一部の問題の解説を掲載しているのでご覧ください。

大問1は世界地理。問3はサウジアラビアにおける外国人人口の変化を、外国人の出身地域を踏まえて書くという問題でした。

大問2は日本地理。問5は野外観察の記録を読んで、写真が撮られた場所を地形図から選ぶ問題でした。

大問3は近世までの歴史。問5は江戸時代初めのころに世界でおきた複数のできごとについて、正誤の組み合わせを選ぶ問題でした。

大問4は近現代の歴史。問3は大正時代の政党政治の発達を図式化したステップチャートの空欄に当てはまる語の組み合わせを選ぶ問題でした。前後のできごとを手がかりにして解くため、時代の流れを理解しておく必要がありました。

大問5は公民。問5は天候不順による野菜価格の高騰を題材に、需要量・供給量・価格の関係を説明する問題でした。需要曲線・供給曲線を用いて、市場経済において価格がどのように変化するかを理解できているかが問われました。

大問6は3分野の小問集合。問4は3年前から出題されている、レポートに適したグラフを選び、そこからわかることを記述する問題でした。資源管理に向けて国際会議で決められた取り組みの結果、クロマグロの資源量が回復したという成果を示す文脈を読み取ることができれば、記述問題もまとめやすかったでしょう。

問題解説

[中2内容] 大問2 問2 日本地理(雨温図)

地図1から長岡市が日本海側の気候、諏訪市が中央高地の気候、水戸市が太平洋側の気候ということが推測できます。もっともわかりやすいのはⅢで、冬の降水量が多くなっていることから日本海側の長岡市のものと判断できます。中央高地は冬の気温が0℃を下回るため、Ⅱの雨温図が諏訪市、残るⅠが水戸市と判断し、答えは選択肢カとなります。

[中1内容] 大問3 問2 近世までの歴史(奈良時代のできごと)

「資料2の法では人々が(土地の開墾への)意欲を失った理由」を答える問題です。資料2と資料3の違いに着目しましょう。奈良時代には「公地公民」という「土地と人民は朝廷のものである」という原則がありました。資料2では「特に、新しく用水路などをつくって開墾した場合は、3代にわたって私有を認める」とあることから、「3代」という期限で、開墾した土地を朝廷に返すことになります。そのため新しい土地の開墾が進まず、資料3の「…いつまでも私有地としてよい」という法が出されたと考えられます。よって、「開墾した土地の私有が一定の期間しか認められなかったから」とまとめるとよいでしょう。なお、資料2は723年に出された「三世一身法」で、資料3は743年に出された「墾田永年私財法」です。

出題一覧表

臨海セミナーで合格を目指そう!

入試で合格をつかむためには、まず調査書の内申点をとれるように中学校の定期テストできっちり点数をとり、宿題や課題などの提出もしっかりとおこなっていき、前向きな姿勢で中学校の授業に取り組む必要があります。臨海セミナーでは常にその重要性について伝えながら学習指導にあたってまいります。 また、通常授業・宿題管理・小テスト管理・進路指導・進路情報提供・入試対策においても、できる限りの応援をさせていただきます。

入試で合格を勝ち取ることができるよう、志望校合格に向けて、懸命に指導にあたらせていただきます。十分な情報と入試に出題される内容を的確におさえた授業、なおかつ生徒のやる気を引き出す授業を展開し、生徒の志望校合格という一つの夢の実現を目指してまいります。

小学生、中学生、高校生それぞれに無料体験がございます。