授業料・実績・面倒見で全国No.1の地域貢献を目指します。

大学入学共通テスト

大学入学共通テストとは

「大学入学共通テスト(以下、共通テスト)」は「大学入試センター試験」に代わり、2021年度入試から開始されました。毎年1月中旬の土・日曜の2日間に全国で一斉に実施される試験です。

どんな人が受ける?

共通テストは、国公立大学の一般選抜に出願するためには原則必ず受験が必要で、学校推薦型選抜や総合型選抜でも受験が必要な場合があります。また、私立大学の約9割が共通テストを利用する入試を実施しています。

問題形式と傾向

問題は全てマークシート方式で出題されます。思考力・判断力・表現力が求められる問題が重視され、全体的に知識や解法の暗記のみで解答できるような問題は減少しました。また、科目によっては問題数が多く、正確な知識に加え、素早く問題を解き進める処理能力が求められます。

出願

出願は9月中旬頃に行われ、ウェブサイトから各自で出願します。出願の際には受験する教科を決める必要があり、試験本番では事前に登録していない教科(科目)を受験することはできません。なお、検定料は、受験する科目が3教科以上の場合は18,000円、2教科以下の場合は12,000円です(成績通知を希望する場合は+300円)。

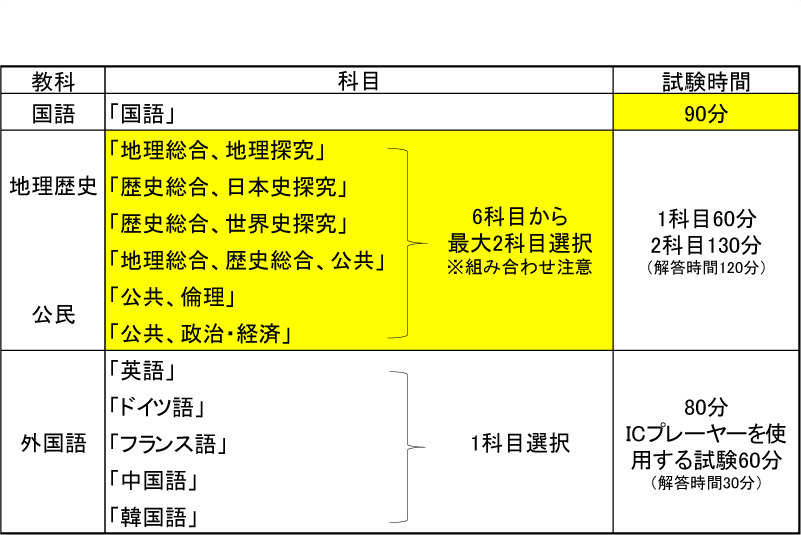

出題科目 ※2026年度

共通テストの出題科目は、国語・地歴公民・数学・理科・外国語・情報の6教科21科目で構成されます。この中から、最大9科目を受験できます。受験生は、志望大学が指定する教科・科目を選択して受験することになります。国立大学は6教科を指定している大学がほとんどですが、公立大学は3教科などで受験が可能な大学も多くあります。一方で、私立大学の共通テスト利用入試は3教科が一般的ですが、必要科目数が異なる大学もあり、志望大学の必要教科・科目をあらかじめ把握しておく必要があります。

2026年度大学入学共通テスト 出題教科・配点・試験時間一覧

国語

◆国語

【配点】200点

【試験時間】90分

地理歴史/公民

◆「地理総合、地理探究」「歴史総合、日本史探究」「歴史総合、世界史探究」

「公共、倫理」「公共、政治・経済」「地理総合/歴史総合/公共」

【配点】1科目100点 2科目200点

【試験時間】<1科目選択>60分 <2科目選択>130分(うち解答時間120分)

【選択方法】6科目から最大2科目を選択解答する(同一名称を含む科目の組み合わせは不可)。受験科目数は出願時に申請する。

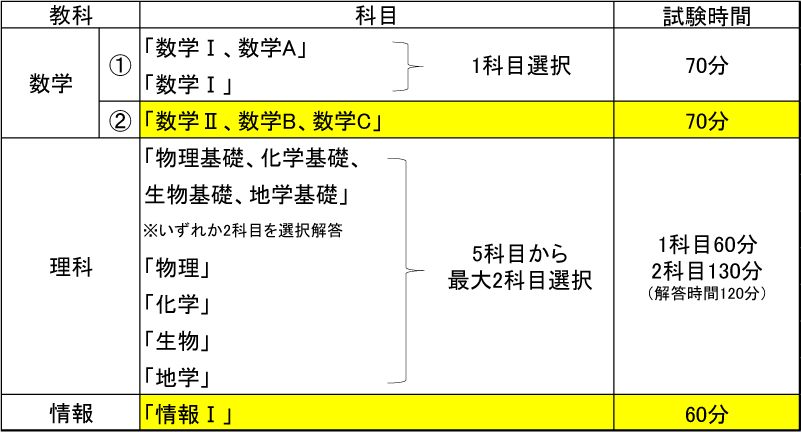

数学

◆科目①「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学A」

【配点】100点

【試験時間】70分

【選択方法】2科目から1科目を選択

◆科目②「数学Ⅱ・数学B・数学C」

【配点】100点

【試験時間】70分

理科

◆「物理」「化学」「生物」「地学」「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」

【配点】1科目100点 2科目200点

【試験時間】<1科目選択>60分 <2科目選択>130分(うち解答時間120分)

【選択方法】5科目から最大2科目を選択解答する。受験科目数は出願時に申請する。

外国語

◆「英語」(リーディング・リスニング)

【配点】各100点(計200点)

【試験時間】リーディング 80分 リスニング 60分

◆「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」

【配点】200点

【試験時間】80分

5科目から1科目を選択解答する

情報

◆「情報Ⅰ」

【配点】100点

【試験時間】60分

※「国語」は「現代の国語」及び「言語文化」の内容を出題範囲とし、近代以降の文章(110点)、古典(古文45点、漢文45点)を出題

※「地理歴史および公民」「理科」の2科目選択者の試験は、解答順に第1解答科目・第2解答科目に区分し、各60分で実施する。試験時間130分には第1・第2解答科目間の答案回収等の時間10分を含む

※「英語リスニング」の解答時間は30分、試験時間60分には機器の動作確認等の30分を含む

外国語の「英語」の受験者は、「リーディング」と別時間に実施される「リスニング」の受験が必須となっています。「リーディング」と「リスニング」の配点はそれぞれ100点で、配点比率は1:1となっています。ただし、各大学が成績を利用する際には、配点比率を自由に決めることができるため、そのまま1:1で利用する大学のほか、センター試験時と同じ4:1で利用する大学もあるなど、大学により対応は分かれています。

注意点

共通テストでは出願や受験の際に注意すべき点があります。これらについて確認してみましょう。

科目選択時に「英語以外の外国語」「数学Ⅰ」は、出題科目として指定しない大学が多く見られるために注意が必要です。また、地理歴史・公民の「地理総合/歴史総合/公共」、理科の「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」も、一部の難関大学では受験できないケースがあります。

地理歴史・公民、理科において、教科内で1科目のみを合否判定に利用する大学では、2科目受験した受験生の成績は高得点の科目ではなく、第1解答科目(地理歴史・公民、理科で1科目めに受験した科目)を指定するケースがあります。

特に、国公立大学では多くの大学が第1解答科目を利用するほか、私立大学でも難関大学を中心に第1解答科目を利用します。どの順番で解答するかは共通テスト当日に自由に選べるため、得意科目を第1解答科目で解くのが基本です。ただし、特定の科目を第1解答科目に指定する大学もありますので、志望校の利用方法について確認しておきましょう。

2024年度以前との違い

新学習指導要領の実施に伴い、2025年度入試から、課される教科・科目に大幅な変更がありました。

大学入学共通テストの変更内容

①「国語」の試験時間延長:80分から90分へ

② 受験教科に「情報Ⅰ」が新設

③ 数学②の科目が「数学Ⅱ、数学B、数学C」へ変更。試験時間も60分から70分へ延長

④ 地歴公民の科目が大幅変更。

⑤ 出題科目をスリム化。理科、地歴公民の複数科目を1科目として出題

共通テスト教科・科目再編

新学習指導要領により、高校の教科・科目が大きく再編されました。これにより、共通テストの教科・科目が2025年度から下記の表のように変更されました。

数学

| ~2024年度 | 数学Ⅰ / 数学Ⅰ、数学A / 数学Ⅱ / 数学Ⅱ、数学B / 簿記・会計 / 情報関係基礎 |

|---|

▼

| 2025年度~ | 数学Ⅰ / 数学Ⅰ、数学A / 数学Ⅱ、数学B、数学C |

|---|

理科

| ~2024年度 | 物理基礎 / 化学基礎 / 生物基礎 / 地学基礎 / 物理 / 化学 / 生物 / 地学 |

|---|

▼

| 2025年度~ | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎 ※2科目を選択 / 物理 / 化学 / 生物 / 地学 |

|---|

社会

| ~2024年度 | 世界史A / 世界史B / 日本史A / 日本史B / 地理A / 地理B / 現代社会 / 倫理 / 政治・経済 / 倫理、政治・経済 |

|---|

▼

| 2025年度~ | 歴史総合、世界史探究 / 歴史総合、日本史探究 / 地理総合、地理探究 / 地理総合、歴史総合、公共 ※2科目を選択 / 公共、倫理 / 公共、政治・経済 |

|---|

情報

| ~2024年度 | なし |

|---|

▼

| 2025年度~ | 情報Ⅰ |

|---|

※赤字は新科目

主な変更点と注意点

2025年~共通テスト 出題教科・科目

社会

地理歴史において「総合」科目が新設されたことにより、国公立文系の社会選択の幅が広がりました。6科目のうち、最大2科目を受験します。ただし、選択できる組み合わせに制限があるため、注意が必要です。「地理総合、歴史総合、公共」は選択解答した問題と同一名称を含む科目を組み合わせて受験することはできません。また、「公共、倫理」と「公共、政治・経済」を組み合わせることはできません。

※1 「地理総合、歴史総合、公共」は、3科目から2科目を選択。

→「地理総合、歴史総合」もしくは「地理総合、公共」もしくは「歴史総合、公共」

※2 「地理総合、歴史総合、公共」を選択する場合、同一名称の科目選択は不可。

例1…「地理総合、公共」+「地理総合、地理探究」 → ×

例2…「歴史総合、公共」+「歴史総合、日本史探究」 → ×

例3…「歴史総合、公共」+「公共、倫理」 → ×

例4…「歴史総合、公共」+「地理総合、地理探究」 → ○

※3 公民2科目の組み合わせは不可。

例1…「公共、倫理」+「公共、政治・経済」 → ×

例2…「歴史総合、日本史探究」+「公共、倫理」 → ○

数学

数学②が従来の「数学Ⅱ」「数学Ⅱ、数学B」から1科目選択する形式から、「数学Ⅱ、数学B、数学C」と改変されました。この科目では、数学Ⅱに加え、数学Bの2分野(数列、統計的な推測)と数学Cの2分野(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面)の合わせて4分野のうち、3分野を選択して解答します。つまり、この科目を受験する場合、数学Cを最低1分野は学習しなければなりません。国公立文系受験者には負担が大きくなります。

情報

新学習指導要領で「情報Ⅰ」が新たに必修科目となることに伴い、共通テストでも「情報」が新設されました。国立大学は、原則として、「情報」の受験が必須となります。その他の大学での「情報」の扱いは、各大学に一任されています。

自分が志望する大学では「情報」が必須なのか、選択することはできるのか、確認しておく必要があります。

2025年大学入学共通テスト全体概況

共通テストの平均点

2025年の大学入学共通テストが、1月18日(土)・19日(日)に実施されました。

新課程入試に対応した形式に改まった初年度となった今年は、志願者数が495,171人と、過去10年間で最低だった2024年より約3,000人増加し、現役生比率は86.0%と過去最高となりました。既卒生の減少、現役生中心の入試が続いています。現役生で共通テストに出願した割合は、45.5%と過去最高になりました。

昨年度難化した政治・経済は今年度は易化しました。国語、英語(リーディング)に関してもやや易化しました。これら2科目では、新課程入試で新たに出題される形式の問題がありましたが、事前に公開されていたサンプル問題よりも取り組みやすいものでした。一方、地理、化学、地学は難化しました。ただ、平均点を調整する必要がある状況にはなりませんでした。

次年度は、新課程入試2年目となり、今年度よりやや難化することが予想されます。基礎学力を身につけ、思考力、分析力をしっかり鍛えていきましょう。

臨海セミナー大学受験科 講師 山岡大樹

新入試に向けた臨海セミナーの取り組み

高校生に求められる基礎学力はこれまでと変わりなく、むしろやるべきことが増えている印象です。低学年のうちはきちんと基礎学力を習得し、徐々に新入試に向けた対策を行っていく必要があります。

臨海セミナー大学受験科では、入試傾向の変化に対して、次のような取り組みを行っています。

大学入学共通テストトライアル

大学入学共通テストの傾向に沿った問題を使って、実際に時間を計って問題を解き、そのあとに解説をその場で行う「テスト&ゼミ」方式を導入しています。解いて終わりではなく、すぐにその場で解説を聞き、自分の弱点や課題を発見することができます。

さらに、試験の時間感覚は実際に時間を計って解いてみることで養われていきます。1人では時間管理に甘さが出てしまうこともあるので、周りに同じ試験を受けている人がいる環境で解答します。

共通テスト特訓講座で新入試に対応(高3)

GWやお盆、正月の期間を利用して、共通テスト対策を実施します。

過去問が少なく自力で対策が難しい問題への対策をレクチャーし、その後全国模試に取り組むことで、目標とする段階までたどり着くサポートをします。

臨海セミナー 大学受験科のご紹介

「行ける大学」ではなく「行きたい大学」に合格する!

少人数のクラス編成による徹底した指導や全国レベルの模擬試験導入などで、志望校合格のための受験指導をトータルに行います。

地域密着型のメリットを活かし部活動終了後でも通える時間帯で、時間割を組むこともできます。